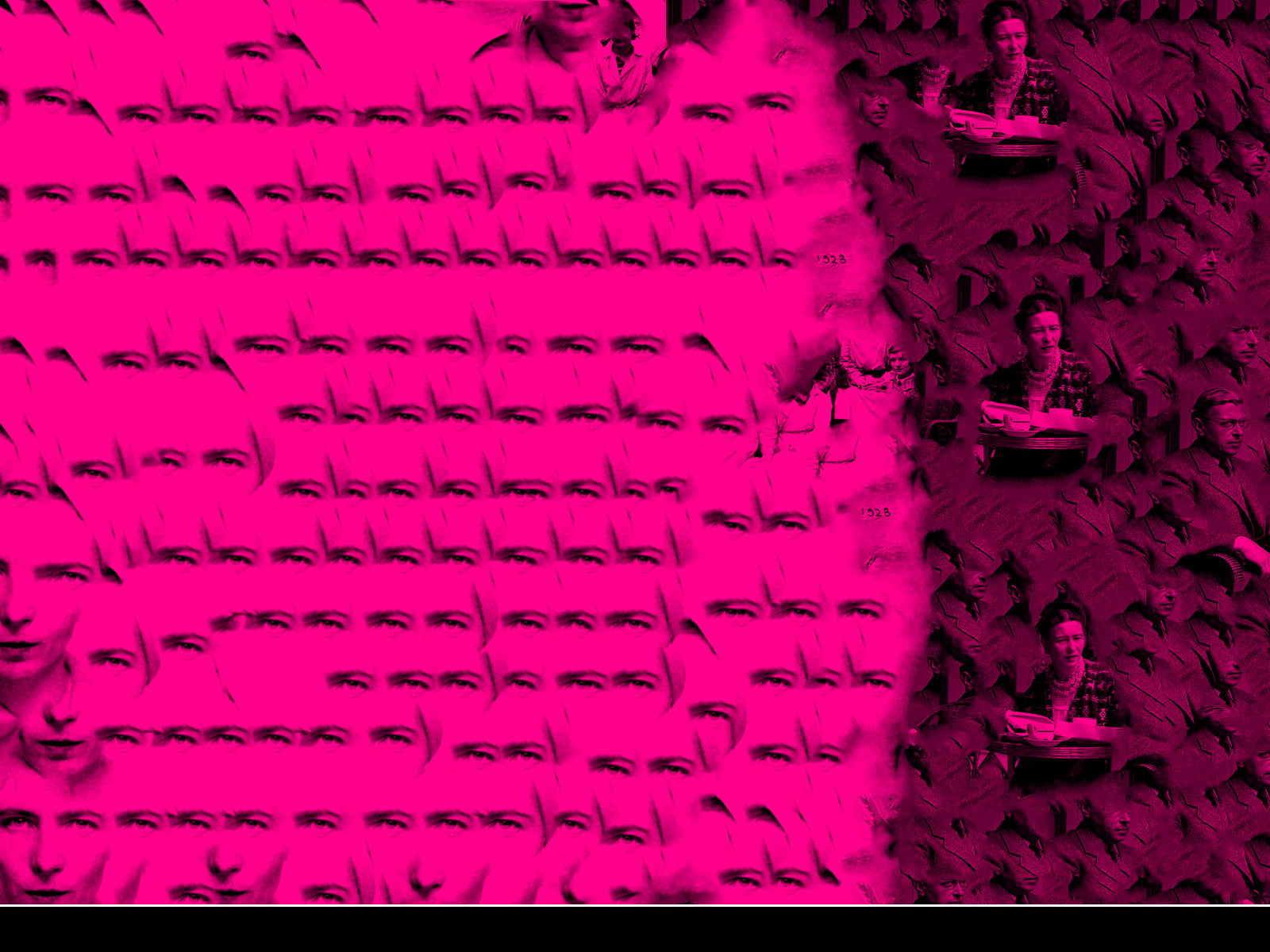

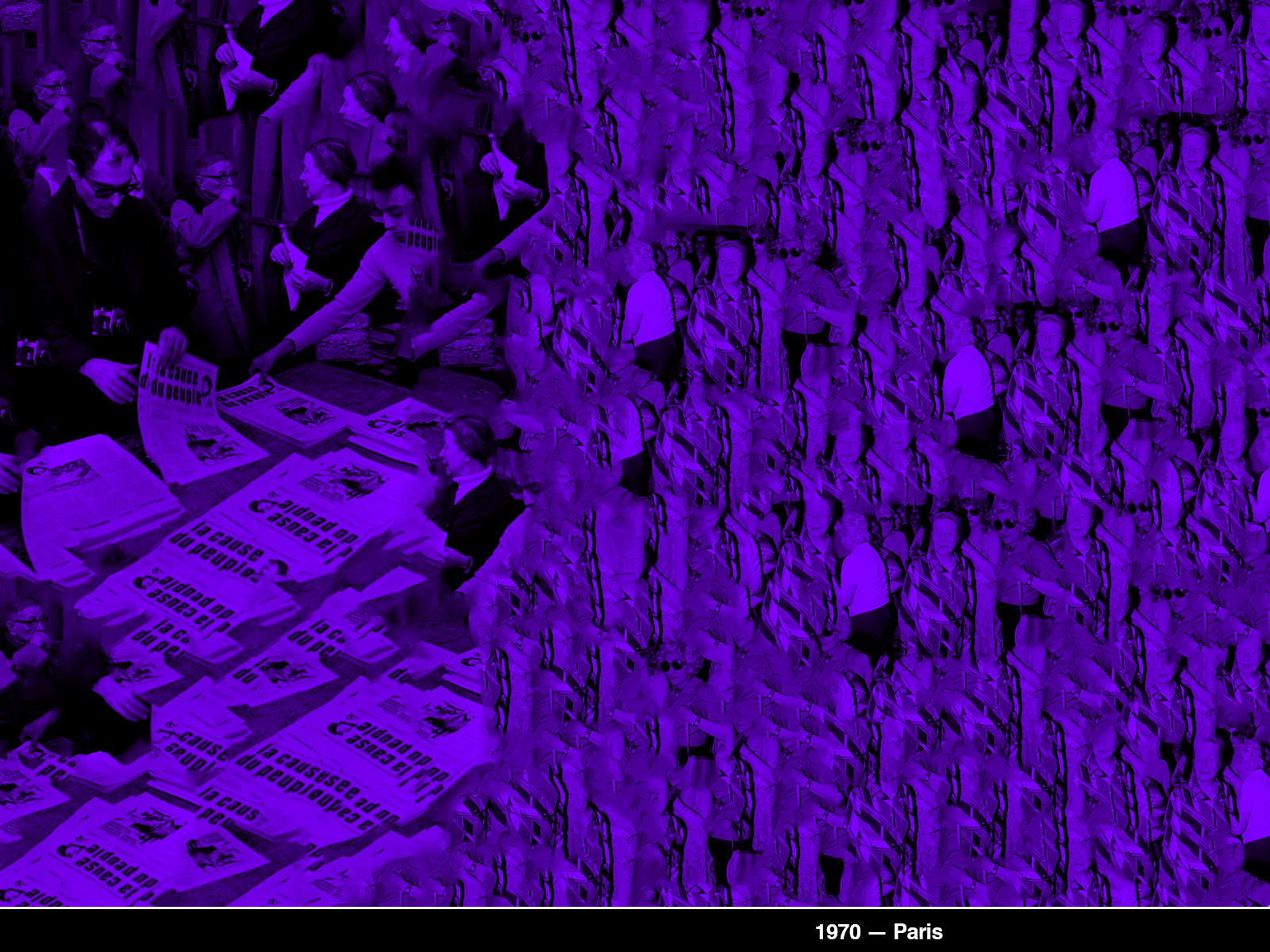

BEAUVOIR

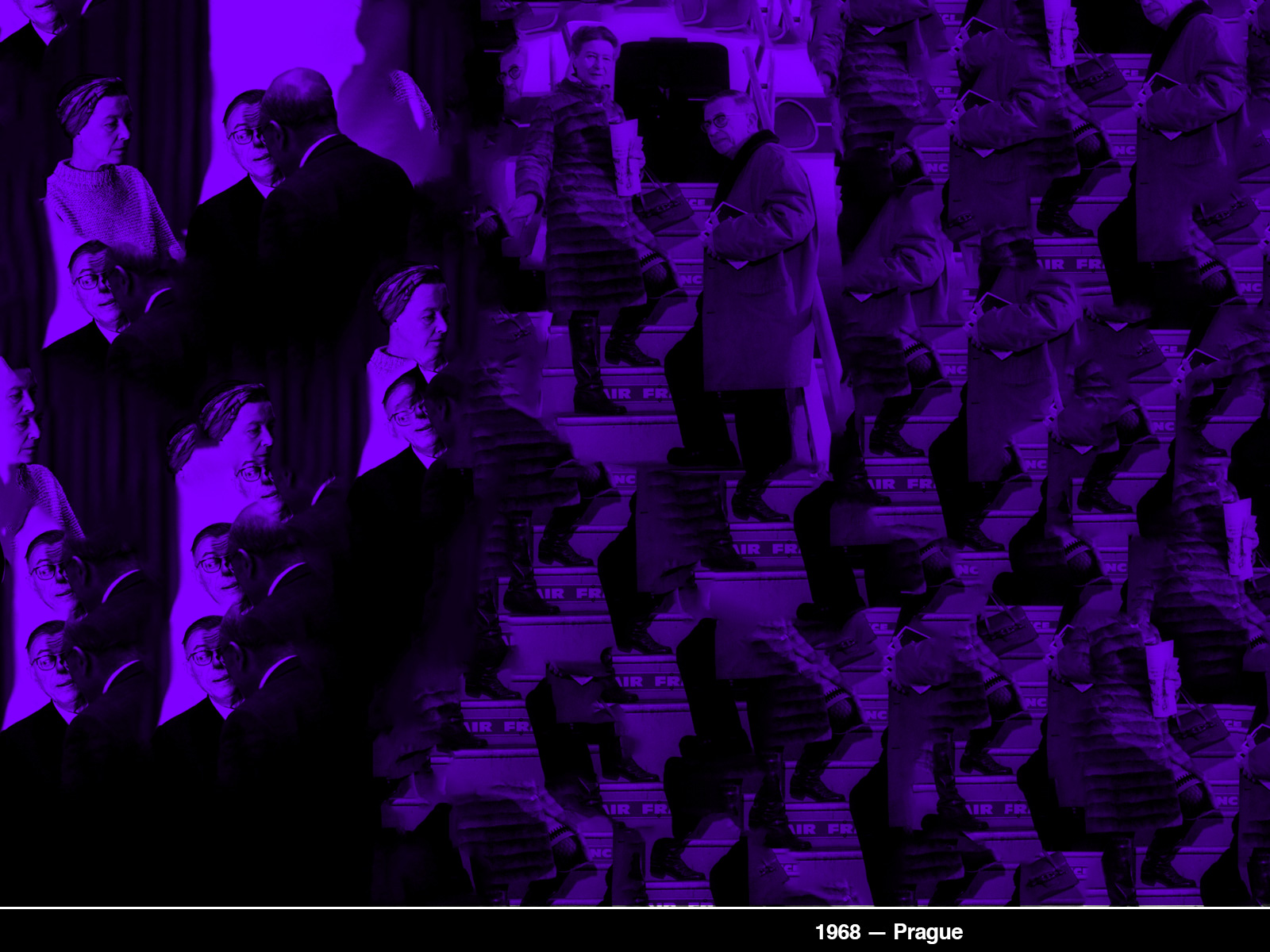

SIMONE

de BEAUVOIR

CASTOR

MÉMOIRE

D’UNE FILLE

RANGÉE

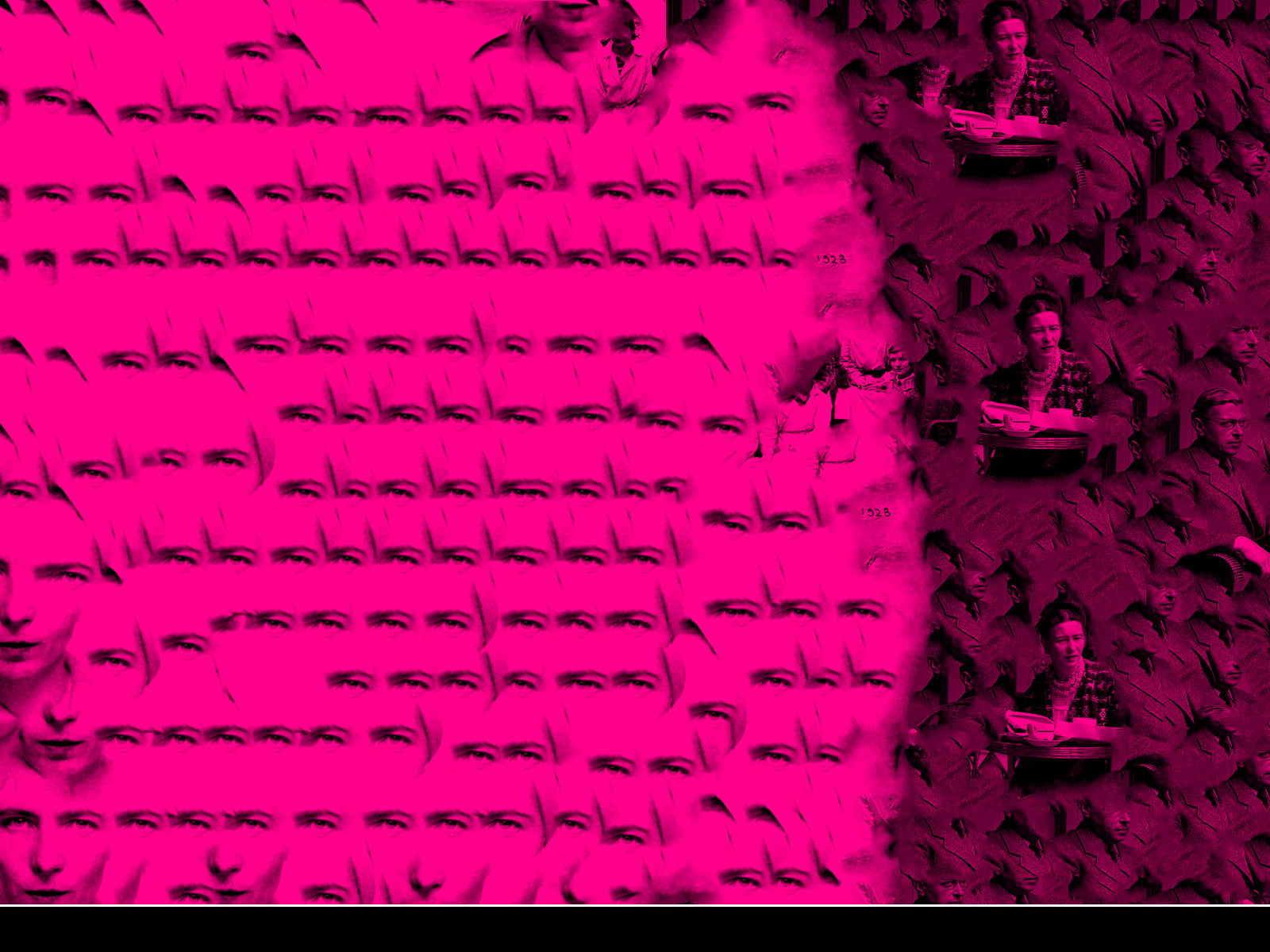

— Je suis née à quatre heures du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles laqués de blanc, qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur les photos de famille prises l’été suivant, on voit de jeunes dames en robe longues, aux chapeaux empanachés de plumes d’autruche, des messieurs coiffés de canotiers et de panamas qui sourient à un bébé: ce sont mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c’est moi. Mon père avait trente ans, ma mère vingt et un, et j’étais leur premier enfant. Je tourne une page de l’album; maman tient dans ses bras un bébé qui n’est pas moi; je porte une jupe plissée, un béret, j’ai deux ans et demi, et ma sœur vient de naître. J’en fus, paraît-il, jalouse, mais pendant peu de temps.

Aussi loin que je me souvienne, j’étais fière d’être l’aînée: la première.

— Le premier de mes bonheurs, c'était, au petit matin, de surprendre le réveil des prairies; un livre à la main, je quittais la maison endormie, je poussais la barrière; impossible de m'asseoir dans l'herbe embuée de gelée blanche; je marchais sur l'avenue, le long du pré planté d'arbres choisis que grand-père appelait «le parc paysagé»; je lisais, à petits pas, et je sentais contre ma peau la fraîcheur de l'air s'attendrir; le mince glacis qui voilait la terre fondait doucement; le hêtre pourpre, les cèdres bleus, les peupliers argentés brillaient d'un éclat aussi neuf qu'au premier matin du paradis: et moi j'étais seule à porter la beauté du monde, et la gloire de Dieu, avec au creux de l'estomac un rêve de chocolat et de pain grillé.

Je me promis lorsque je serai grande de ne pas oublier qu'on est à 5 ans un individu complet c'est ce que niaient les adultes lorsqu'ils me marquaient de la condescendance et ils m'offensaient.

Ce qui me révoltait, c'est une phrase négligemment lancée: il faut… il ne faut pas, ruinât en un instant mes entreprises et mes joies.

— L'arbitraire des ordres et des interdits auxquels je me heurtais en dénonçait l'inconsistance; hier j'ai pelé une pêche: pourquoi pas cette prune? Pourquoi quitter mes jeux juste à cette minute? Partout je rencontrais des contraintes, nulle part la nécessité.

Je préférais infiniment la perspective d'un métier à celle du mariage; elle autorisait des espoirs.

— Je ne me souviens pas d'avoir ruminé les phénomènes de la grossesse et de l'accouchement, ni de les avoir intégrés à mon avenir; j'étais réfractaire au mariage et à la maternité, et je ne me sentis sans doute pas concernée.

Mon chemin était clairement tracé: me perfectionner, m'enrichir et m'exprimer dans une oeuvre qui aiderait les autres à vivre. Déjà, il me sembla que je devais communiquer la solitaire expérience que j'étais en train de traverser.

— Je compris qu’il considérait le mariage comme une solution et non comme un point de départ. Pas question de s’élever ensemble vers des cimes: si je devenais Madame Laiguillon, je serais vouée à l’entretien d’un «foyer clos». Peut-être n’était-ce pas absolument inconciliable avec mes aspirations personnelles? Je me méfiais des conciliations et celle-ci en particulier me paraissait périlleuse. Quand je partagerais l’existence de Jacques, j’aurais bien du mal à me défendre contre lui puisque déjà son nihilisme me contaminait. (…) Nous n’avions foi ni l’un ni l’autre dans les valeurs traditionnelles; mais moi j’étais décidée à en découvrir ou à en inventer d’autres (…). Je cherchais un dépassement.

Le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le monde en n'étant comme personne.

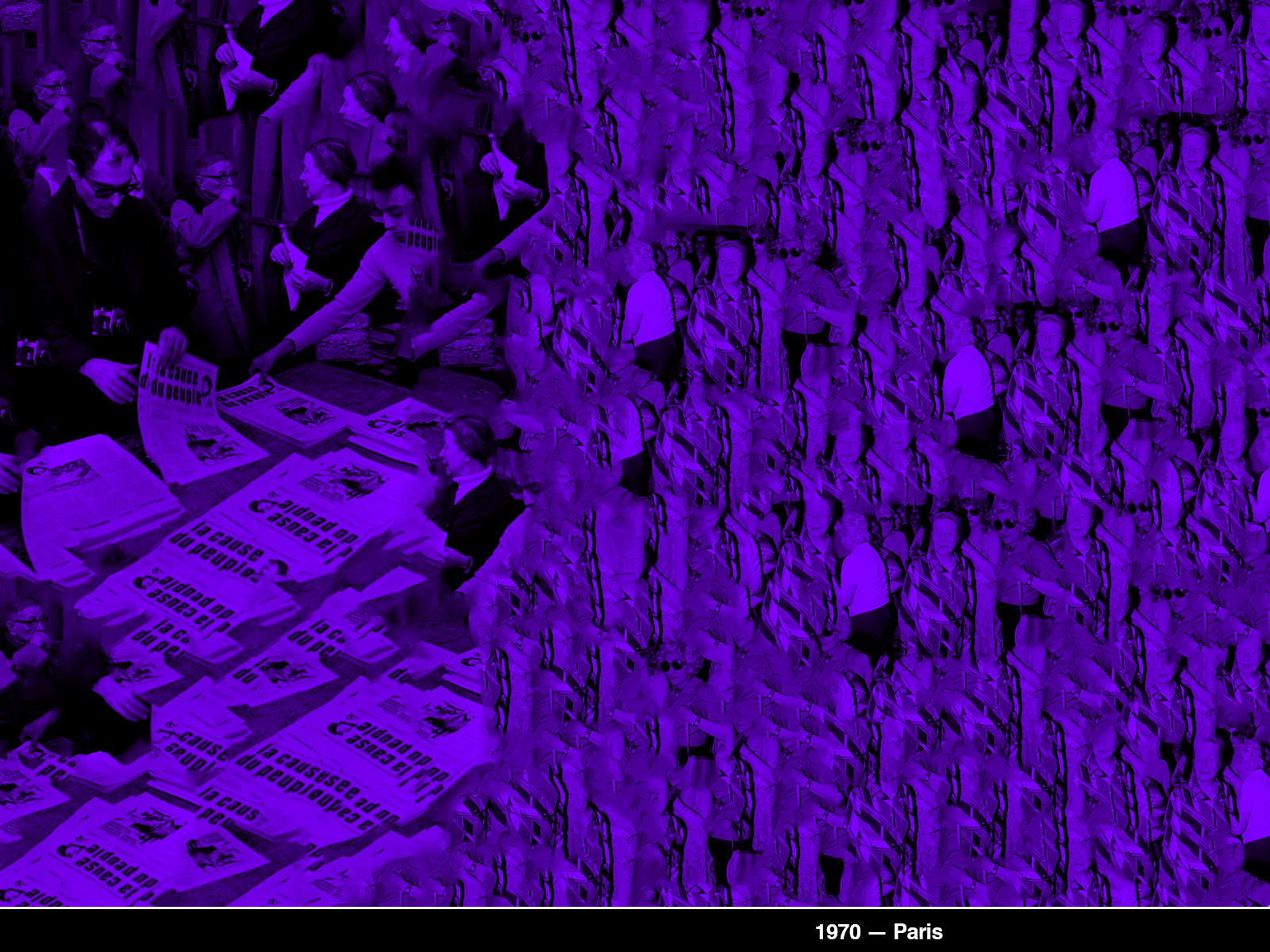

— Je détestais le conformisme, tous les obscurantismes, j’aurais voulu que la raison gouvernât les hommes; à cause de cela, la gauche m’intéressait. Mais toutes les étiquettes me déplaisaient: je n’aimais pas que les gens fussent catalogués. Plusieurs de mes condisciples étaient socialistes; à mes oreilles, le mot sonnait mal; un socialiste ne pouvait être un tourmenté; il poursuivait des objectifs à la fois profanes et limités: a priori, cette modération m’ennuyait. L’extrémisme des communistes m’attirait davantage; mais je les soupçonnais d’être aussi dogmatiques et stéréotypés que des séminaristes.

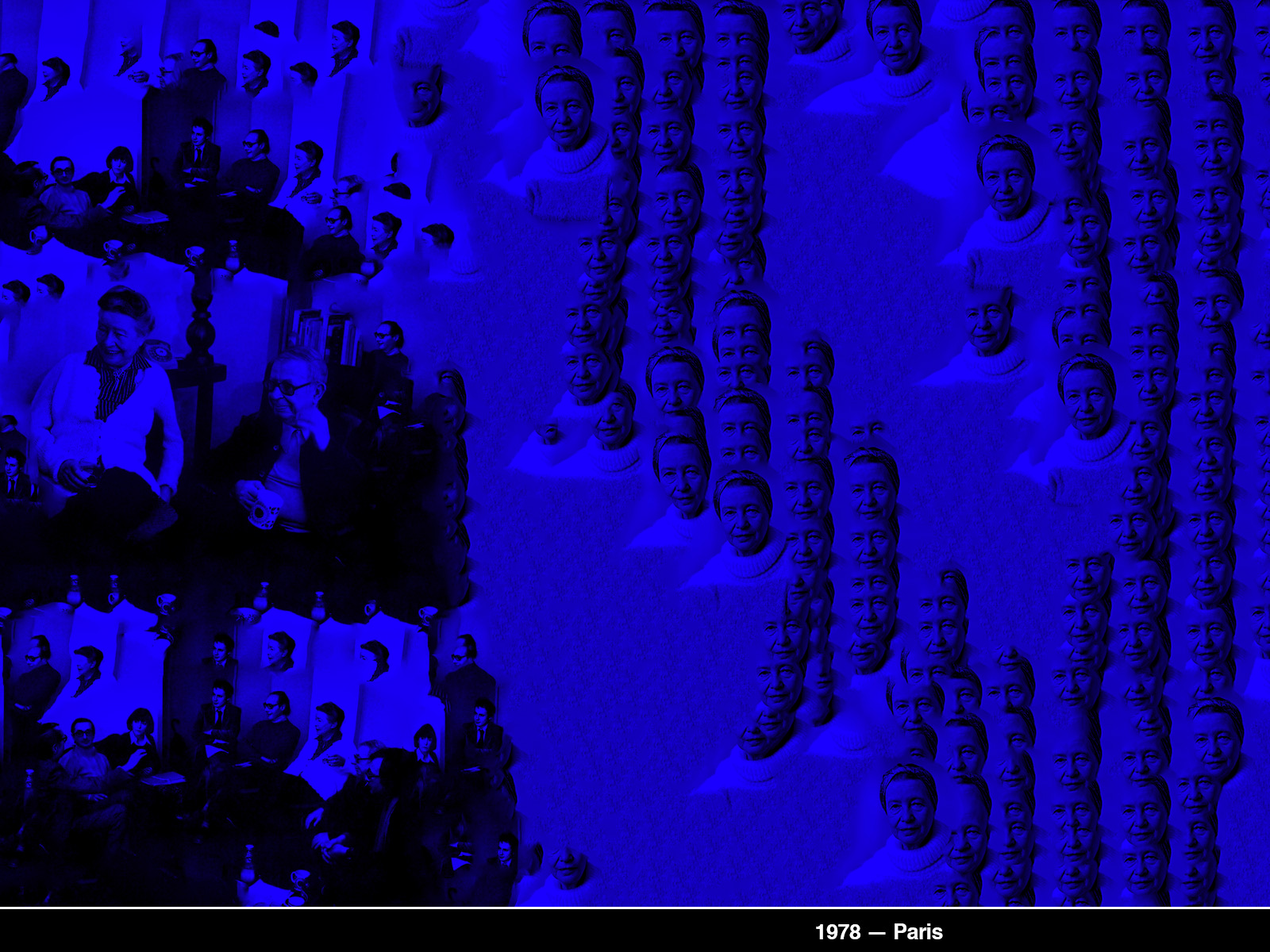

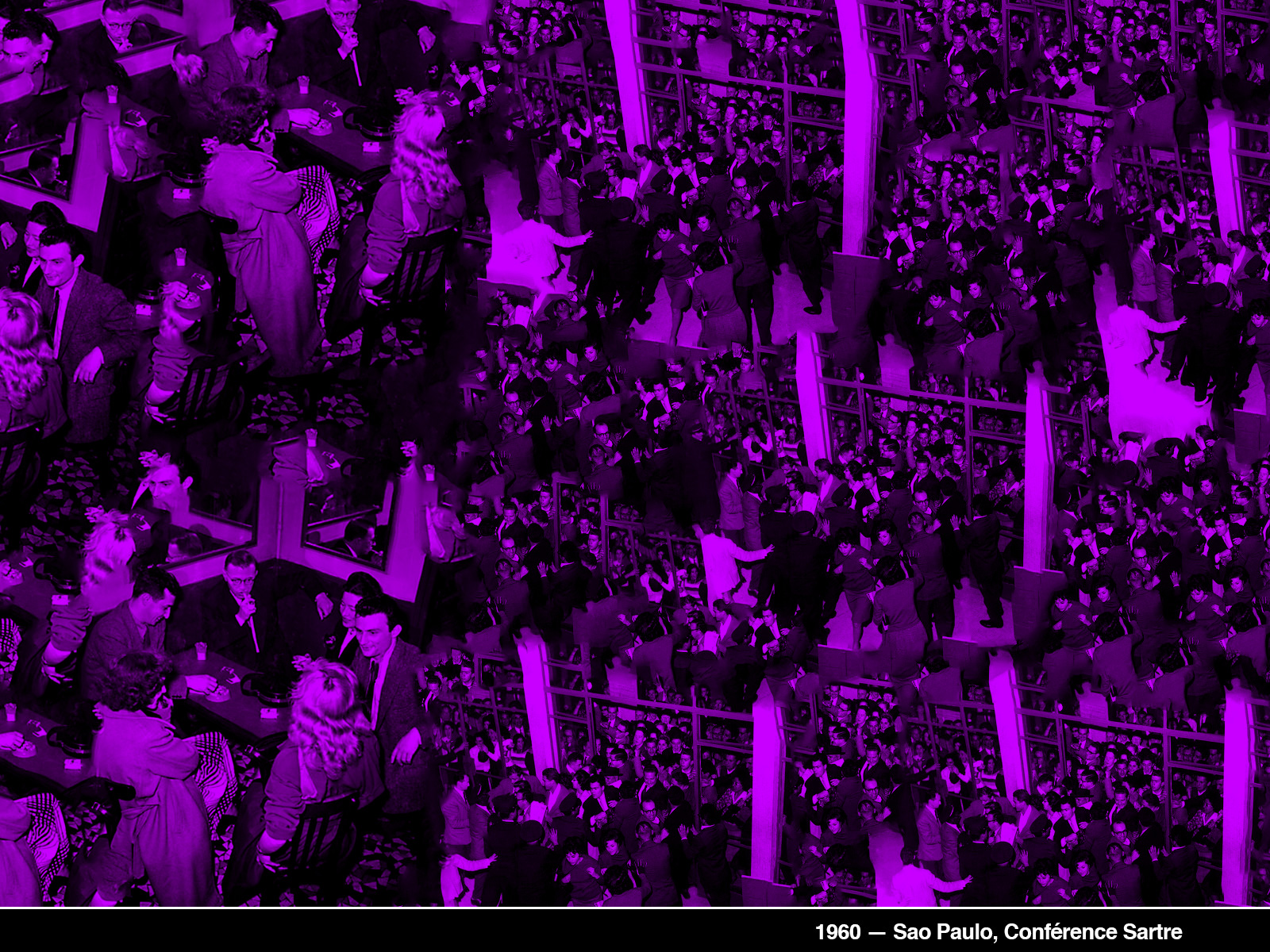

— J'étais un peu effarouchée lorsque j'entrai dans la chambre de Sartre; il y avait un grand désordre de livres et de papiers, des mégots dans tous les coins, une énorme fumée. Sartre m'accueillit mondainement; il fumait la pipe. Silencieux, une cigarette collée au coin de son sourire oblique. On disait:«C'est bien écrit mais il y a des longueurs.» Ou bien: «Il y a des longueurs, mais c'est bien écrit.» Parfois, l'œil rêveur, la voix subtile, on nuançait: «C'est curieux» ou d'un ton plus sévère: «C'est spécial.»

On m'avait entraînée à confondre ce qui doit être et ce qui est.

LA

FORCE

DE L'ÂGE

Je me suis lancée dans une imprudente aventure quand j’ai commencé à parler de moi: on commence, on n’en finit pas.

— Le vieux réalisme, qui décrit les objets en soi, reposait sur des postulats erronés. Proust, Joyce optaient, chacun à sa manière, pour un subjectivisme que nous ne jugions pas mieux fondé. Chez Hemingway, le monde existait dans son opaque extériorité, mais toujours à travers la perspective d'un sujet singulier; l'auteur ne nous en livrait que ce qu'en pouvait saisir la conscience avec laquelle il coïncidait; il réussissait à donner aux objets une énorme présence, précisément parce qu'il ne les séparait pas de l'action où ses héros étaient engagés; en particulier, c'est en utilisant les résistances des choses qu'il parvenait à faire sentir l'écoulement du temps.

— Un matin, je regardais de ma fenêtre l'église qui me faisait face, les fidèles qui sortaient de la messe, les mendiants attachés à la paroisse, et j'eus une illumination: «Il n'y a pas de situation privilégiée!» Toutes les situations se valaient, puisqu'elles avaient toutes autant de vérité. C'était une idée précieuse; heureusement, je ne commis jamais la faute d'en user pour justifier le sort des déshérités. Lorsque je la formulai, je ne pensai qu'à moi: il m'apparaissait avec évidence que je n'étais privée d'aucune chance.

Sartre me reprochait parfois mon insouciance; moi, je m'agaçais quand il se plongeait trop longuement dans un journal.

— Pour me justifier, j'invoquais la théorie de l'homme seul. Sartre m'objecta que l'homme seul ne se désintéresse pas du cours des choses; il pense sans le secours d'autrui : cela ne signifie pas qu'il choisisse l'ignorance (…). Il s'agissait en fait d'une fuite: je me mettais des œillères pour préserver ma sécurité. Je me suis longtemps entêtée dans ce «refus de l'humain dont s'inspirait aussi mon esthétique. J'aimais les paysages d'où les hommes semblaient absents, et les déguisements qui me cachaient leur présence: le pittoresque, la couleur locale. A Rouen, l'endroit que je préférais, c'était la rue Eau-de-Robec: les maisons difformes, branlantes, baignant dans des eaux crasseuses semblaient presque destinées à une espèce étrangère. J'étais attirée par les gens qui, d'une manière ou d'une autre, reniaient leur humanité: les fous, les putains, les clochards.

— Mais Sartre trouvait oiseux de déplorer cet écart entre le mot et la chose, entre l'œuvre créée et le monde donné: il y voyait au contraire la condition même de la littérature et sa raison d'être; l'écrivain doit en jouer, non rêver de l'abolir: ses réussites sont dans cet échec assumé.

A dix-neuf ans, malgré mes ignorances et mon incompétence, j'avais sincèrement voulu écrire; je me sentais en exil et mon unique recours contre la solitude, c'était de me manifester.

— Cette mort qui nous est commune à tous, chacun l'aborde seul. Du côté de la vie, on peut mourir ensemble; mais mourir, c'est glisser hors du monde, là où le mot «ensemble» n'a plus de sens. Ce que je souhaitais le plus au monde, c'était de mourir avec qui j'aimais; mais fussions-nous couchés cadavre contre cadavre, ce ne serait qu'un leurre: de rien à rien, il n'existe pas de lien.

Pour moi, la fête est avant tout une ardente apothéose du présent, en face de l'inquiétude de l'avenir.

— Un calme écoulement de jours heureux ne suscite pas de fête : mais si, au sein du malheur, l'espoir renaît, si l'on retrouve une prise sur le monde et sur le temps, alors l'instant se met à flamber, on peut s'y enfermer et se consumer en lui: c'est fête. L'horizon, au loin, reste toujours brouillé, les menaces s'y mêlent aux promesses et c'est pourquoi toute fête est pathétique: elle affronte cette ambiguïté et ne l'esquive pas. Fêtes nocturnes des amours naissantes, fêtes massives des jours de victoire: il y a toujours un goût mortel au fond des ivresses vivantes, mais la mort, pendant un moment fulgurant, est réduite à rien. Nous étions menacés; après la délivrance, bien des démentis nous attendaient, bien des tristesses et l'incertain tohu-bohu des mois et des années ; nous ne nous leurrions pas: nous voulions seulement arracher à cette confusion quelques pépites de joie et nous saouler de leur éclat, au défi des lendemains qui déchantent.

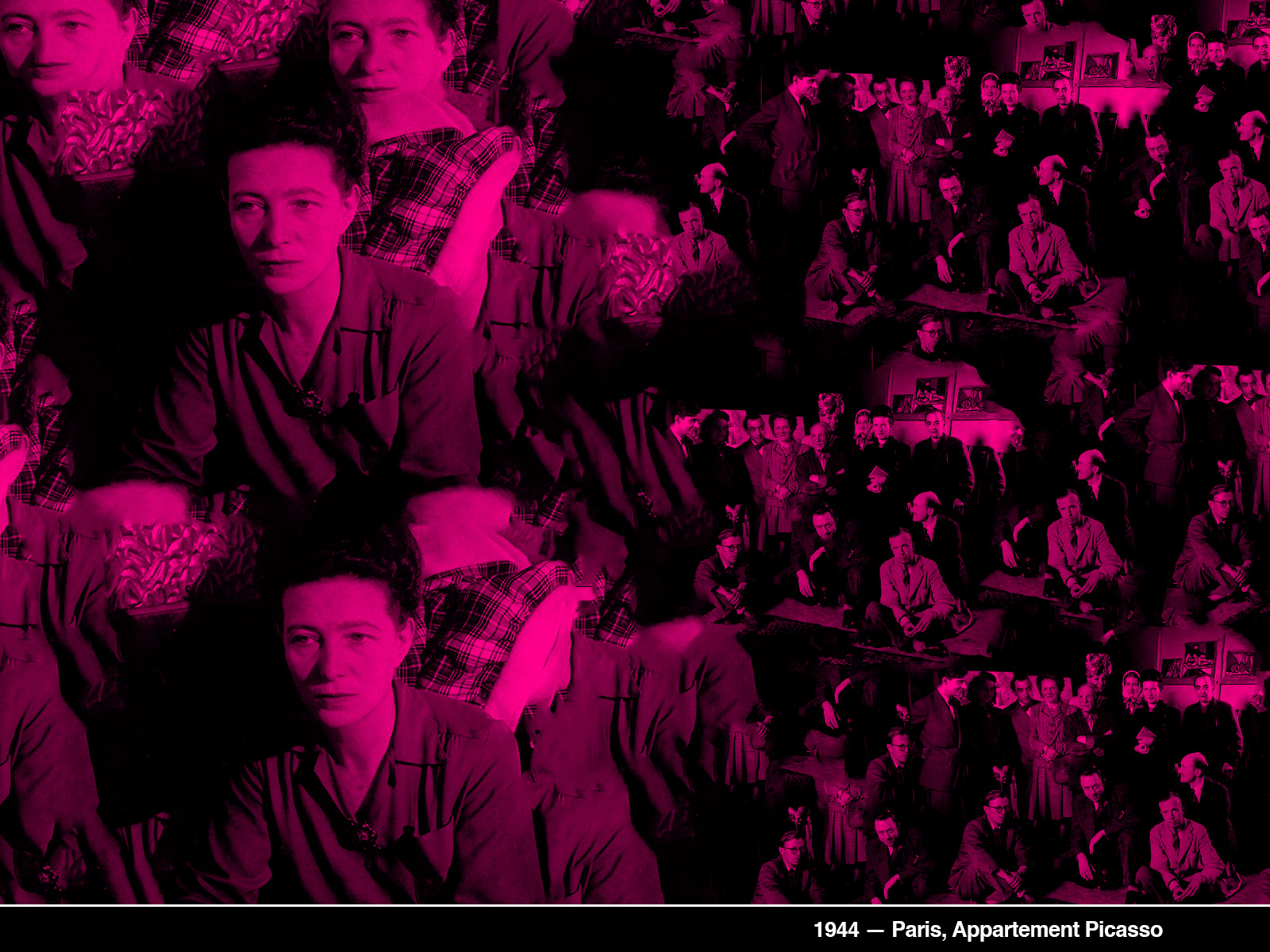

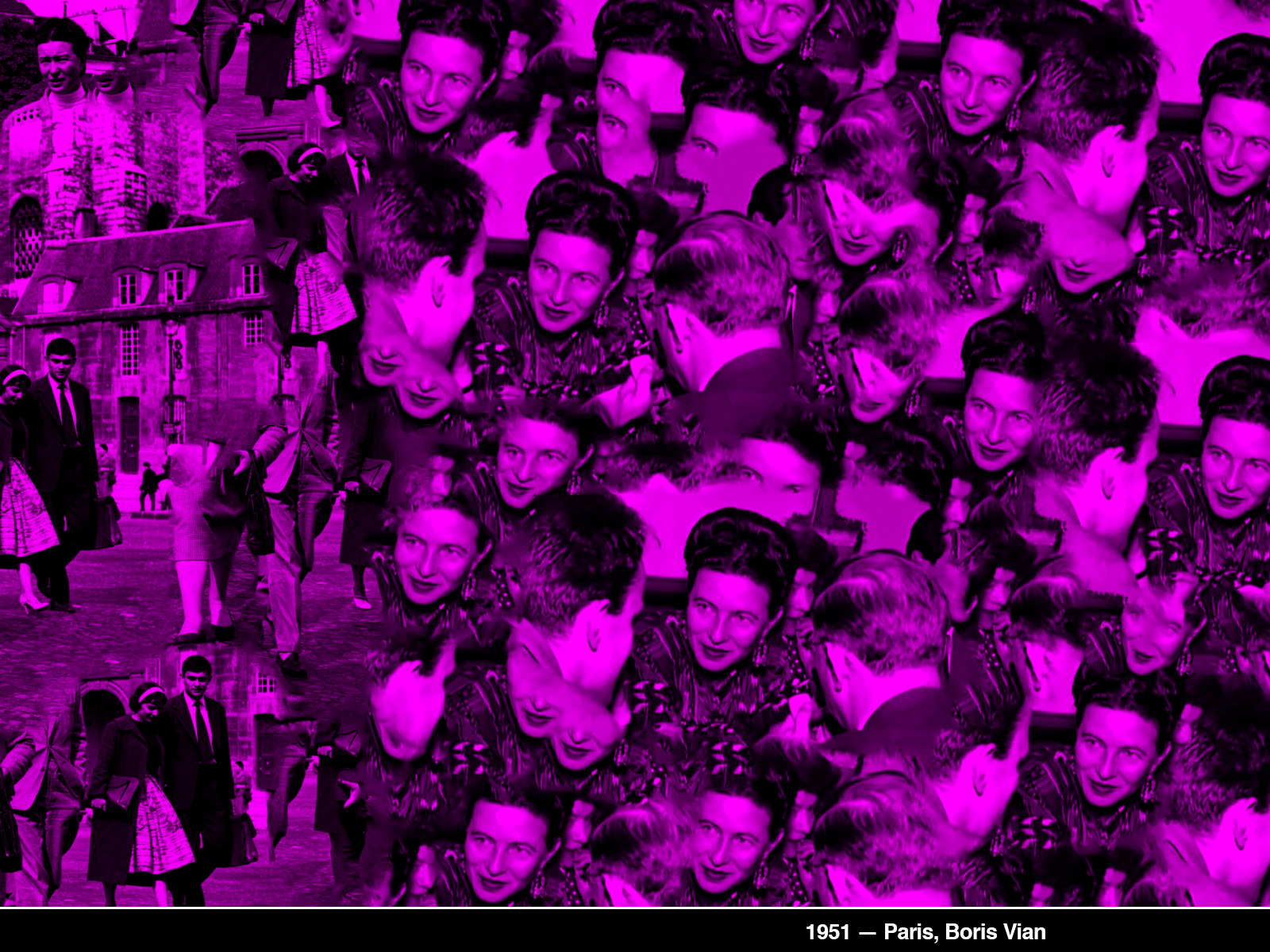

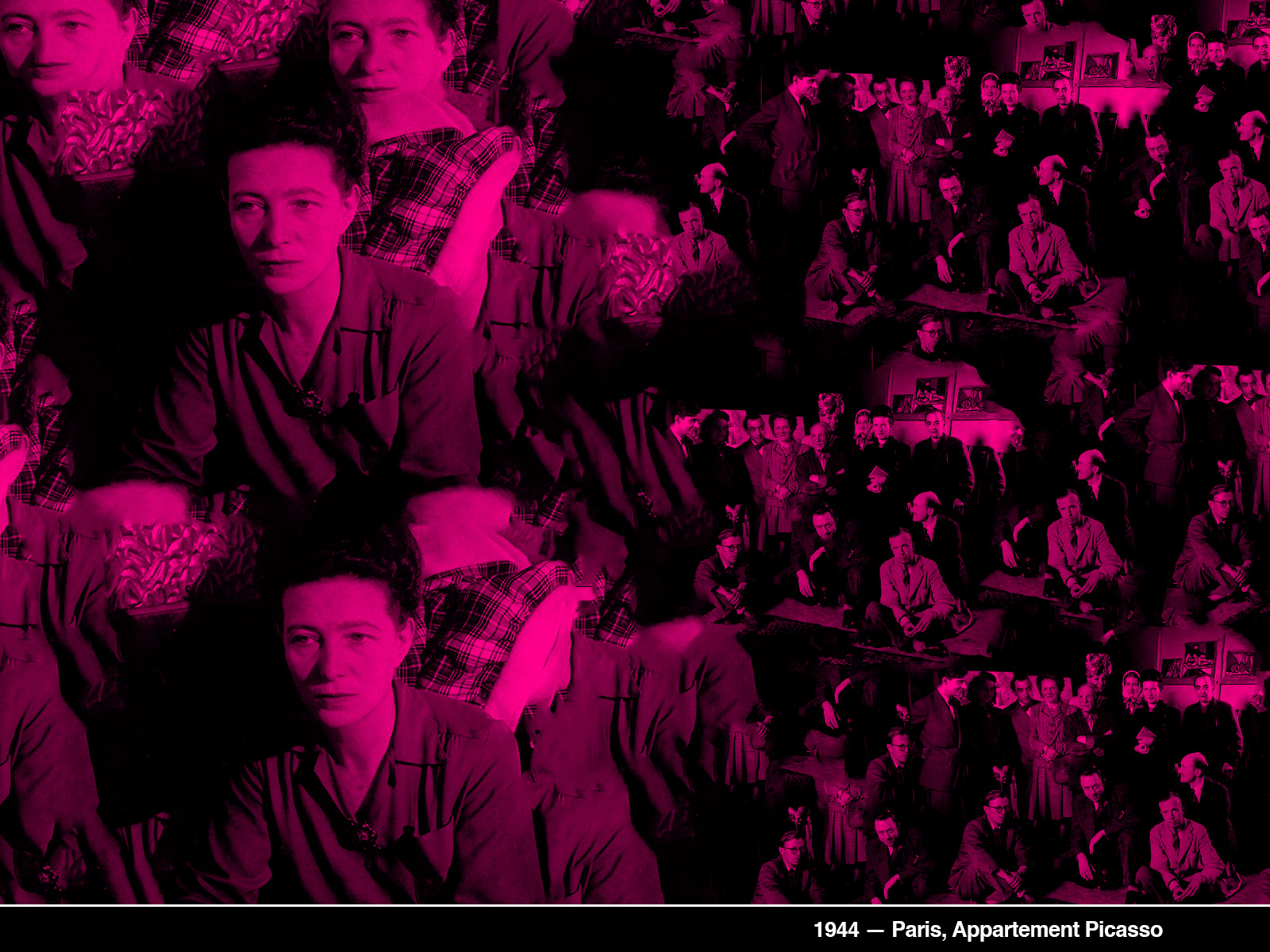

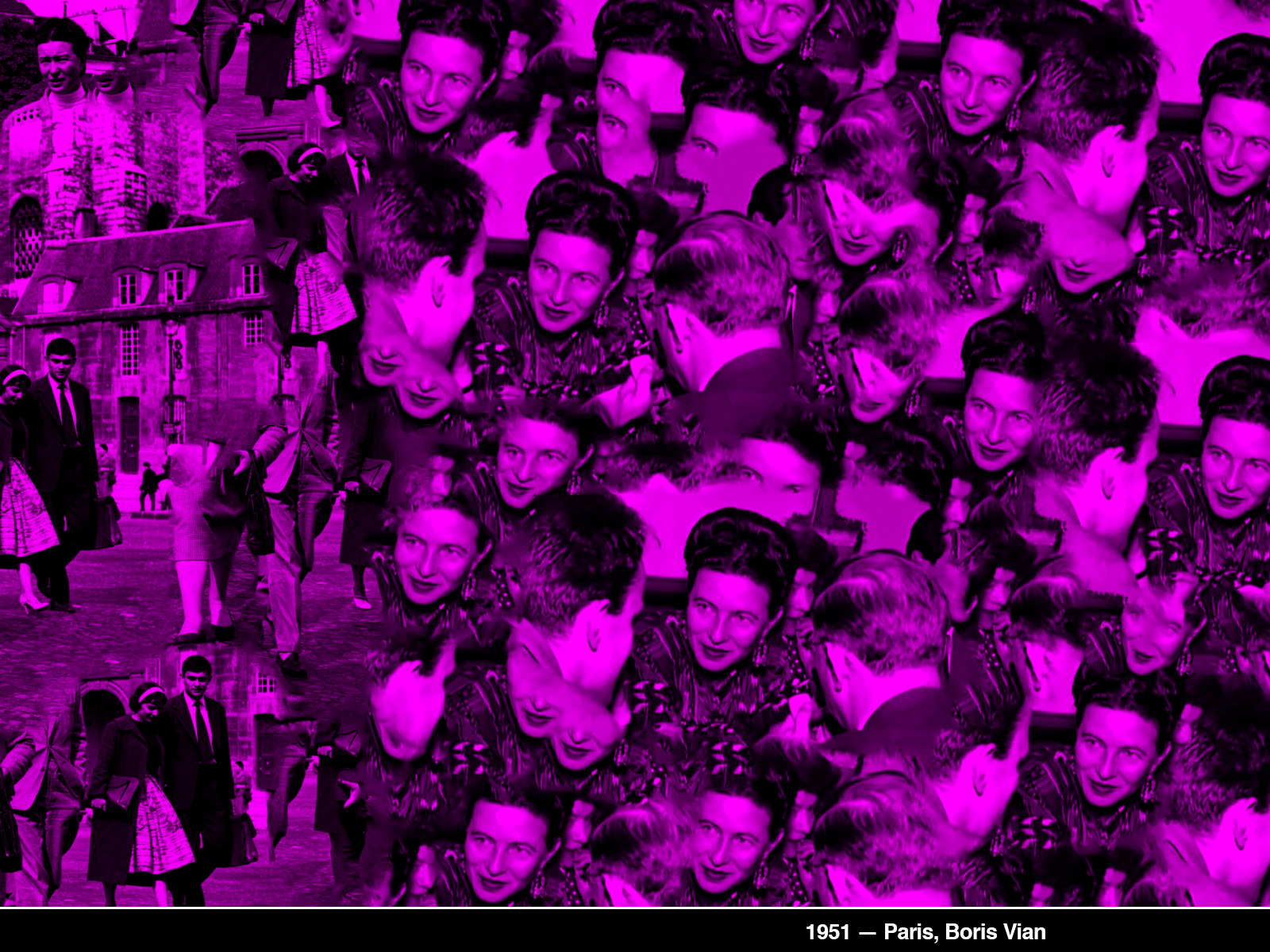

— C'était surtout la boisson qui nous aidait à rompre avec le quotidien: sur l'alcool, nous ne rechignions pas; personne, parmi nous, ne répugnait à se saouler; certains s'en faisaient presque un devoir; Leiris, entre autres, s'y appliquait avec zèle et il y réussissait admirablement; il donnait alors des exhibitions de grand style; je le revois dévalant, assis, l'escalier de Taverny; il rebondissait de marche en marche, le visage hilare, mais sans se départir d'une dignité un peu compassée; chacun de nous se faisait ainsi, plus ou moins délibérément, le bouffon de tous les autres, et les attractions ne manquaient pas: nous étions toute une foire avec ses histrions, ses charlatans, ses pitres, ses parades. Dora Marr mimait une course de taureaux; Sartre au fond d'un placard dirigeait un orchestre; Limbour découpait un jambon avec des airs de cannibale; Queneau et Bataille se battaient en duel avec des bouteilles en guise d'épée; Camus, Lemarchand jouaient des marches militaires sur des casseroles; ceux qui savaient chanter chantaient, et aussi ceux qui ne savaient pas; pantomimes, comédies, diatribes, parodies, monologues, confessions, les improvisations ne tarissaient pas et elles étaient accueillies dans l'enthousiasme. On mettait des disques, on dansait, les uns très bien - Olga, Wanda, Camus - les autres moins. Envahie par le bonheur de vivre, je retrouvais ma vieille certitude que vivre peut et doit être un bonheur. Elle persistait dans le calme de l'aube. Puis elle pâlissait sans mourir tout à fait: l'attente recommençait.

La parole ne représente parfois qu'une manière, plus adroite que le silence, de se taire.

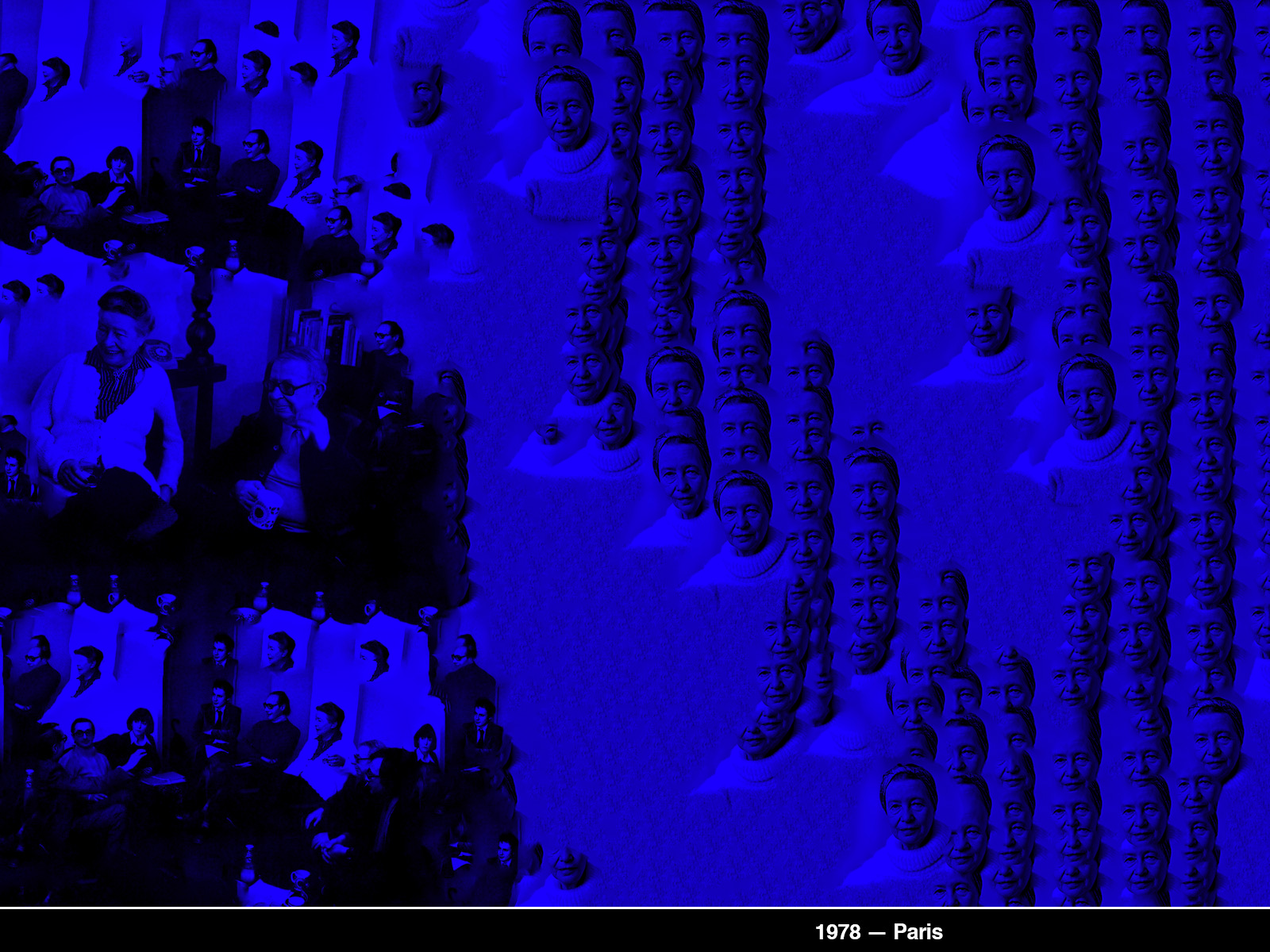

LA

FORCE

DES CHOSES

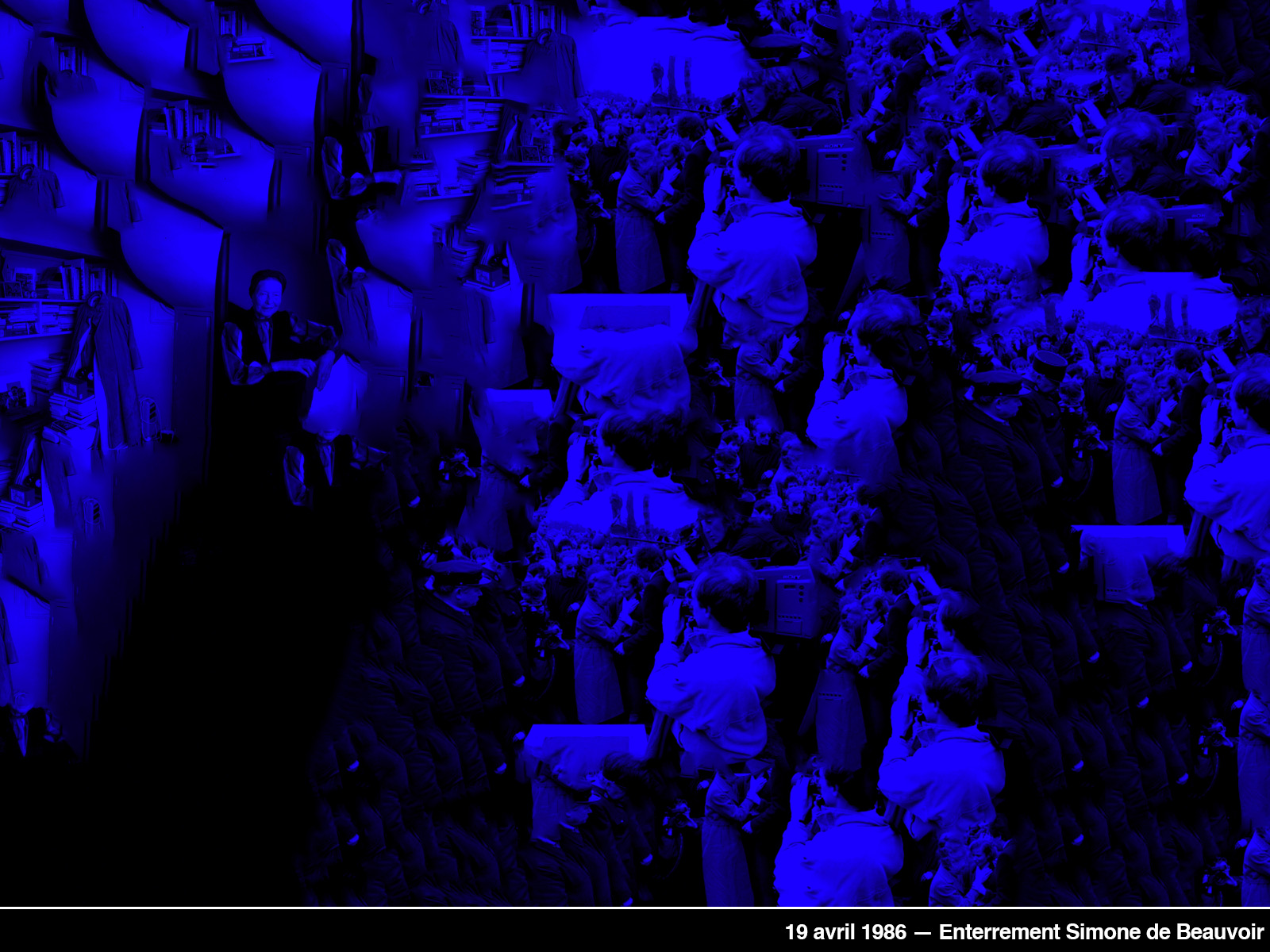

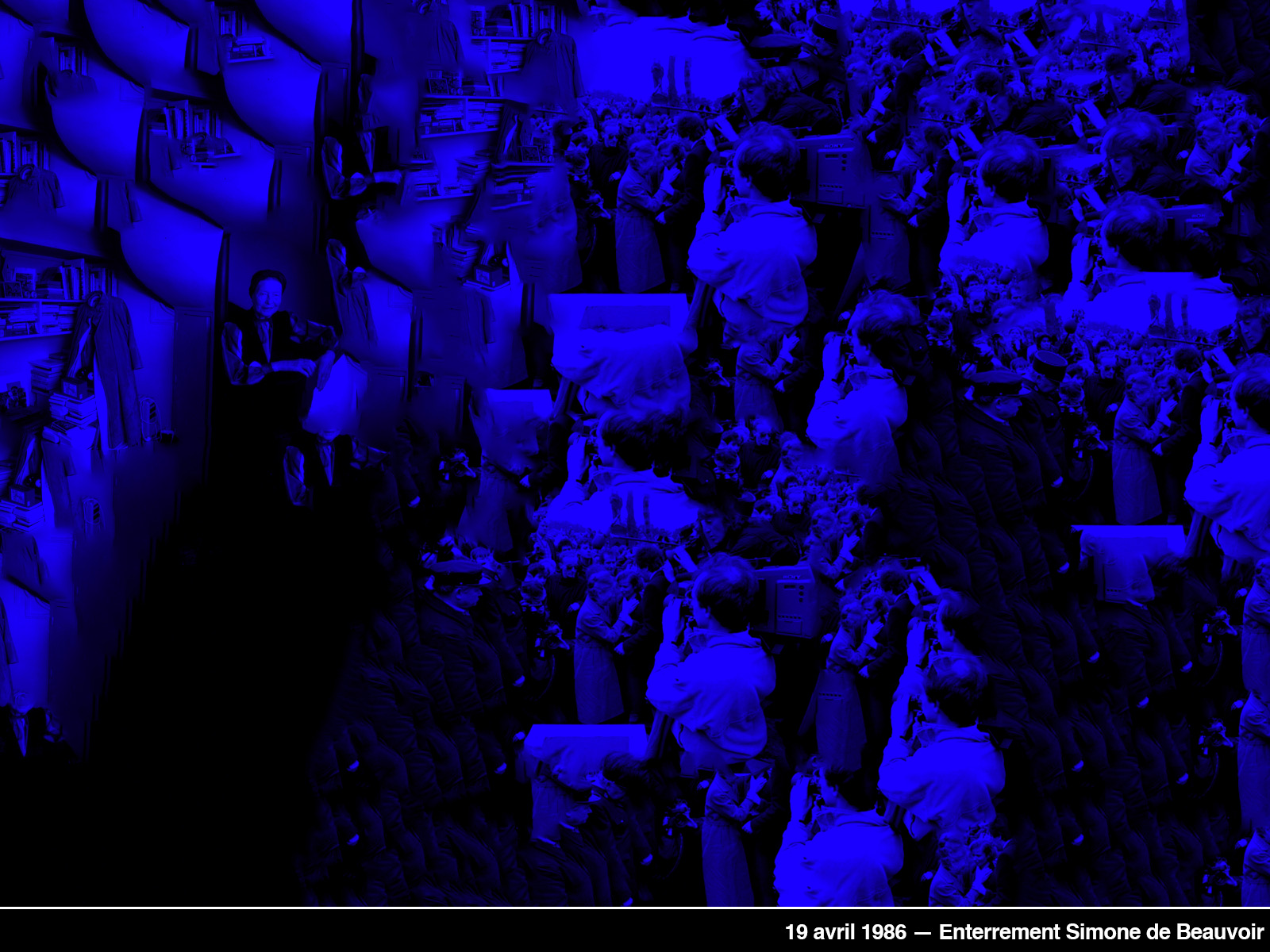

Ou je verrai Sartre mort, ou je mourrai avant lui. C'est affreux de ne pas être là pour consoler quelqu'un de la peine qu'on lui fait en le quittant; c'est affreux qu'il vous abandonne et qu'il se taise.

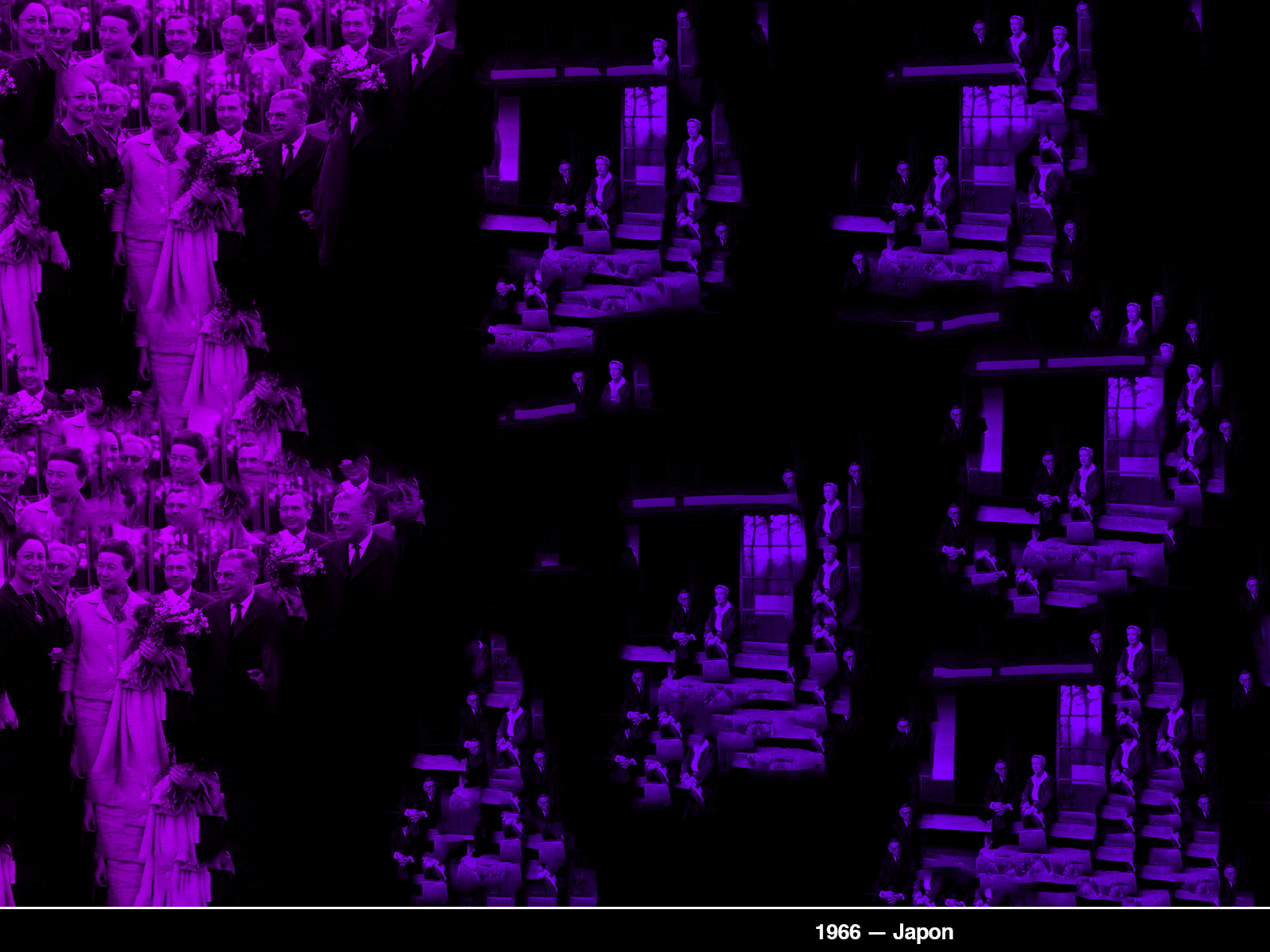

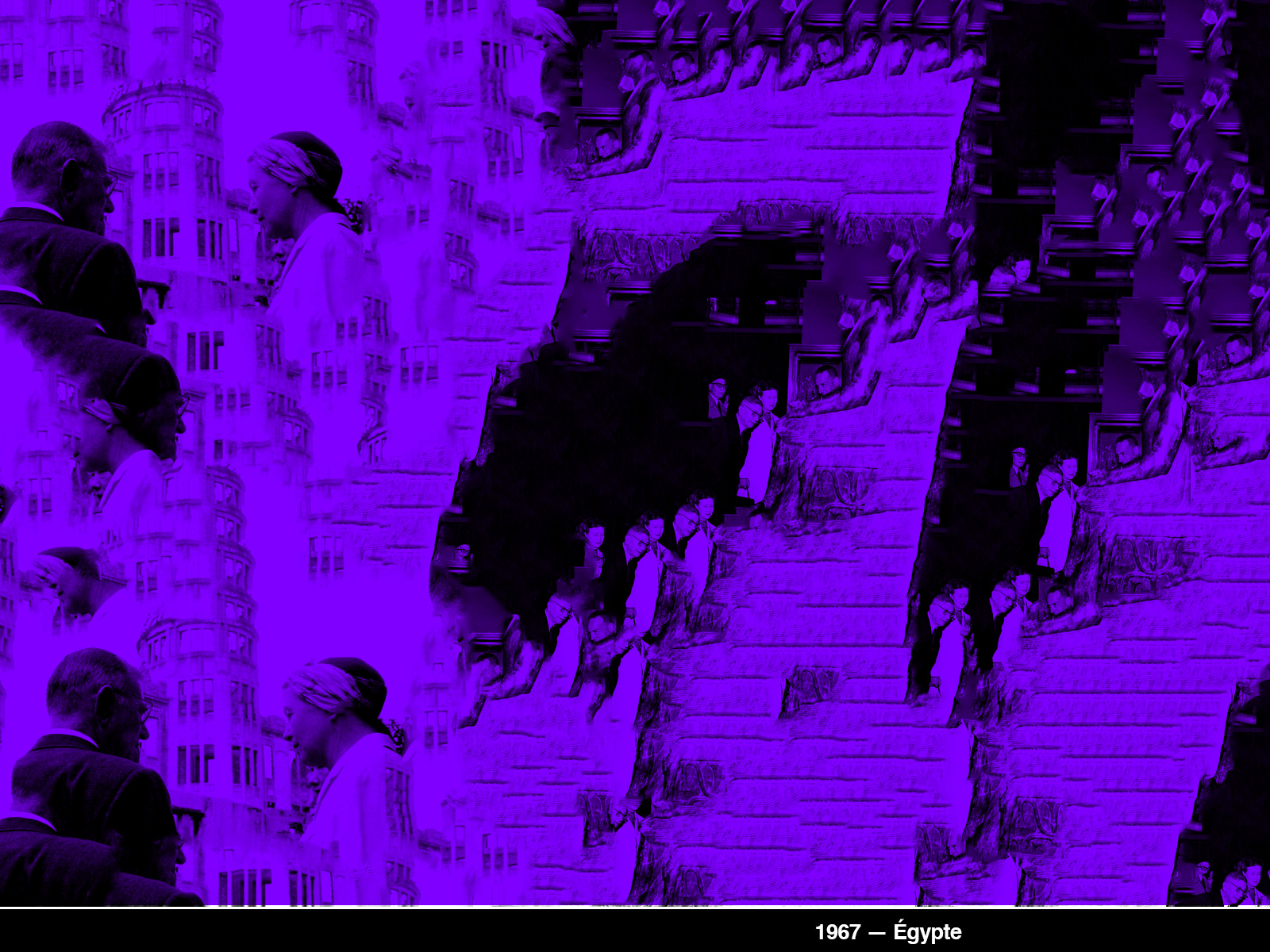

— Il y avait une diversion qui gardait pour moi tout son attrait: les voyages; je n'avais pas vu tout ce que je souhaitais voir et dans beaucoup d'endroits je désirais retourner. De son côté Lanzmann ne connaissait presque rien de la France ni du monde. La plupart de nos loisirs, nous les passions en promenades, brèves ou longues. Je crois que les arbres, les pierres, les ciels, les couleurs et les murmures des paysages n'auront jamais fini de me toucher.

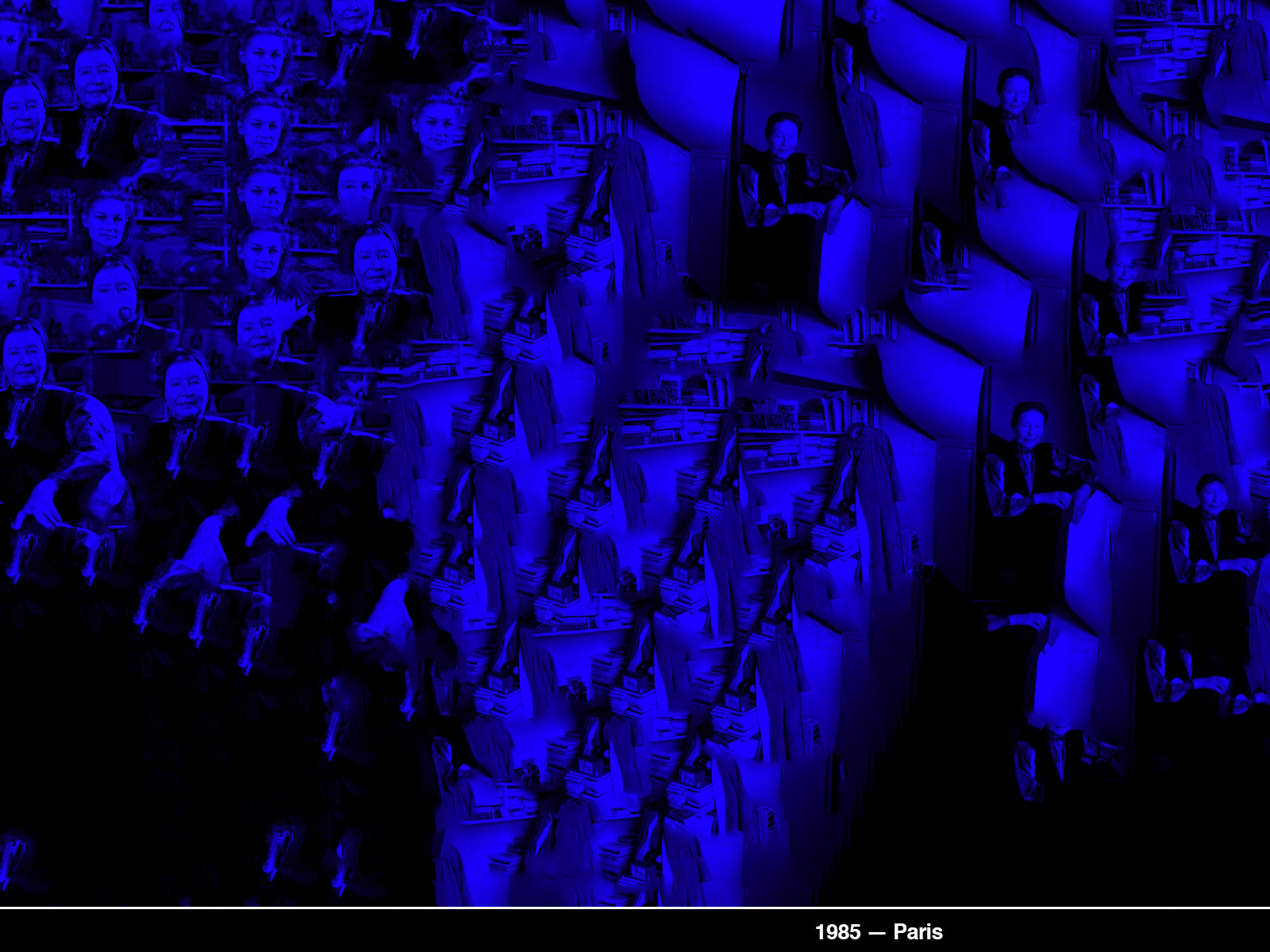

— Il y a eu dans ma vie une réussite certaine: mes rapports avec Sartre. En plus de trente ans, nous ne nous sommes endormis qu'un seul soir désunis. Ce long jumelage n'a pas atténué l'intérêt que nous prenons à nos conversations: une amie a remarqué que chacun écoute toujours l'autre avec grande attention.

Nous avions été, Sartre et moi, plus ambitieux; nous avions voulu connaître des «amours contingentes»; mais il y a une question que nous avions étourdiment esquivée: comment le tiers s'accomoderait-il de notre arrangement?

— Il arriva qu'il s'y pliât sans peine; notre union laissait assez de place pour des amitiés ou des camaraderies amoureuses, pour des romances fugaces. Mais si le protagoniste souhaitait davantage, des conflits éclataient.

La guerre était finie: elle nous restait sur les bras comme un grand cadavre encombrant, et il n'y avait nulle place au monde où l'enterrer.

— Un monde ravagé. Dès le lendemain de la libération, on découvrit les salles de torture de la Gestapo, on mit au jour des charniers (…) Ce passé brutalement dévoilé me rejetait dans l'horreur; la joie de vivre cédait à la honte de survivre.

Nous buvions dur à l'époque; d'abord parce qu'il y avait de l'alcool; et puis nous avions besoin de nous défouler, c'était la fête; une drôle de fête; proche, affreux, le passé nous hantait; devant l'avenir, l'espoir et le doute nous divisaient; la sérénité ne pouvait pas être notre lot; le monde contrariait nos passions. Il fallait l'oublier et oublier même que nous oubliions.

Peu de temps après le jour V, je passai une nuit très gaie avec Camus, Chauffard, Loleh Bellon, Vitold, et une ravissante Portugaise qui s'appelait Viola. D'un bar de Montparnasse qui venait de fermer, nous descendîmes vers l'hôtel de la Louisiane; Loleh marchait pieds nus sur l'asphalte, elle disait : «C'est mon anniversaire, j'ai vingt ans.» Nous avons acheté des bouteilles et nous les avons bues dans la chambre ronde; la fenêtre était ouverte sur la douceur de mai et des noctambules nous criaient des mots d'amitié; pour eux aussi, c'était le premier printemps de paix.

UNE

MORT TRÈS

DOUCE

— Je m'étais attachée à cette moribonde. Tandis que nous parlions dans la pénombre, j'apaisais un vieux regret: je reprenais le dialogue brisé pendant mon adolescence et que nos divergences et notre ressemblance ne nous avaient jamais permis de renouer. Et l'ancienne tendresse que j'avais crue tout à fait éteinte ressuscitait, depuis qu'il lui était possible de se glisser dans des mots et des gestes simples.

«Aujourd’hui, je n’ai pas vécu. Je perds des jours.» Chaque journée gardait pour elle une valeur irremplaçable. Et elle allait mourir. Elle l’ignorait mais moi je savais. En son nom, je ne me résignais pas.

Elle a bu un peu de bouillon et nous avons attendu Poupette: «Elle se fatigue à dormir ici, a dit maman. Mais non.» Elle a soupiré: «Ça m’est égal.» Et après un instant de réflexion: «Ce qui m’inquiète, c’est que tout m’est égal.» Avant de se rendormir elle m’a demandé, d’un air soupçonneux: «Mais est-ce qu’on peut comme ça abrutir les gens?» Était-ce une protestation? Je crois plutôt qu’elle souhaitait que je la rassure: sa torpeur était artificiellement provoquée et n’indiquait pas un déclin.

Il n'y a pas de mort naturelle: rien de ce qui arrive à l'homme n'est jamais naturel puisque sa présence met le monde en question. Tous les hommes sont mortels: mais pour chaque homme sa mort est un accident et, même s'il la connaît et y consent, une violence indue.

— Elle avait tourné une page avec un étonnant courage après la mort de mon père. Elle en avait eu un violent chagrin . Mais elle ne s'était pas enlisée dans son passé. Elle avait profité de sa liberté retrouvée pour se reconstruire une existence conforme à ses goûts.

Pour moi, ma mère avait toujours existé et je n'avais jamais sérieusement pensé que je la verrais disparaître un jour, bientôt. Sa fin se situait, comme sa naissance, dans un temps mythique. Quand je me disais: elle a l'âge de mourir, c'était des mots vides, comme tant de mots. Pour la première fois, j'apercevais en elle un cadavre en sursis.

Et moi aussi un cancer me dévorait: le remords. «Ne la laissez pas opérer.» Et je n'avais rien empêché. Souvent, quand les malades souffraient un long martyre, je m'étais indignée de l'inertie de leurs proches: «Moi, je le tuerais.» A la première épreuve, j'avais flanché: j'avais renié ma propre morale, vaincue par la morale sociale. «Non, m'avait dit Sartre, vous avez été vaincue par la technique: et c'était fatal.» En effet. On est pris dans un engrenage, impuissant devant le diagnostic des spécialistes, leurs prévisions, leurs décisions.

Tous mes chagrins jusqu'à cette nuit, je les avais compris: même quand ils me submergeaient, je me reconnaissais en eux. Cette fois, mon désespoir échappait à mon contrôle: quelqu'un d'autre que moi pleurait en moi.

— Sa beauté, son sourire ressuscités exprimaient un paisible accord avec elle-même et, sur ce lit d'agonie, une espèce de bonheur.

Je ne tenais pas particulièrement à revoir maman avant sa mort; mais je ne supportais pas l'idée qu'elle ne me reverrait pas. Pourquoi accorder tant d'importance à un instant puisqu'il n'y aura pas de mémoire? Il n'y aura pas non plus de réparation. J'ai compris pour mon propre compte, jusque dans la moelle de mes os, que dans les derniers moments d'un moribond on puisse enfermer l'absolu.

Elle reposait et rêvait, à une distance infinie de sa chair pourrissante, les oreilles remplies du bruit de nos mensonges et toute entière ramassée dans un espoir passionné: guérir.

Maman aimait la vie comme je l'aime et elle éprouvait devant la mort la même révolte que moi. (…) Qu'on l'imagine céleste ou terrestre, l'immortalité, quand on tient à la vie, ne console pas de la mort.

Quand quelqu'un de cher disparaît, nous payons de mille regrets poignants la faute de survivre. Sa mort nous découvre sa singularité unique; il devient vaste comme le monde que son absence anéantit pour lui, que sa présence faisait exister tout entier; il nous semble qu'il aurait dû tenir plus de place dans notre vie; à la limite toute la place.

Devant le sac de paille, rempli de pelotes de laine et d'un tricot inachevé, devant son buvard, ses ciseaux, son dé, l'émotion nous a submergées. C'est connu le pouvoir des objets: la vie s'y pétrifie, plus présente qu'en aucun de ses instants.

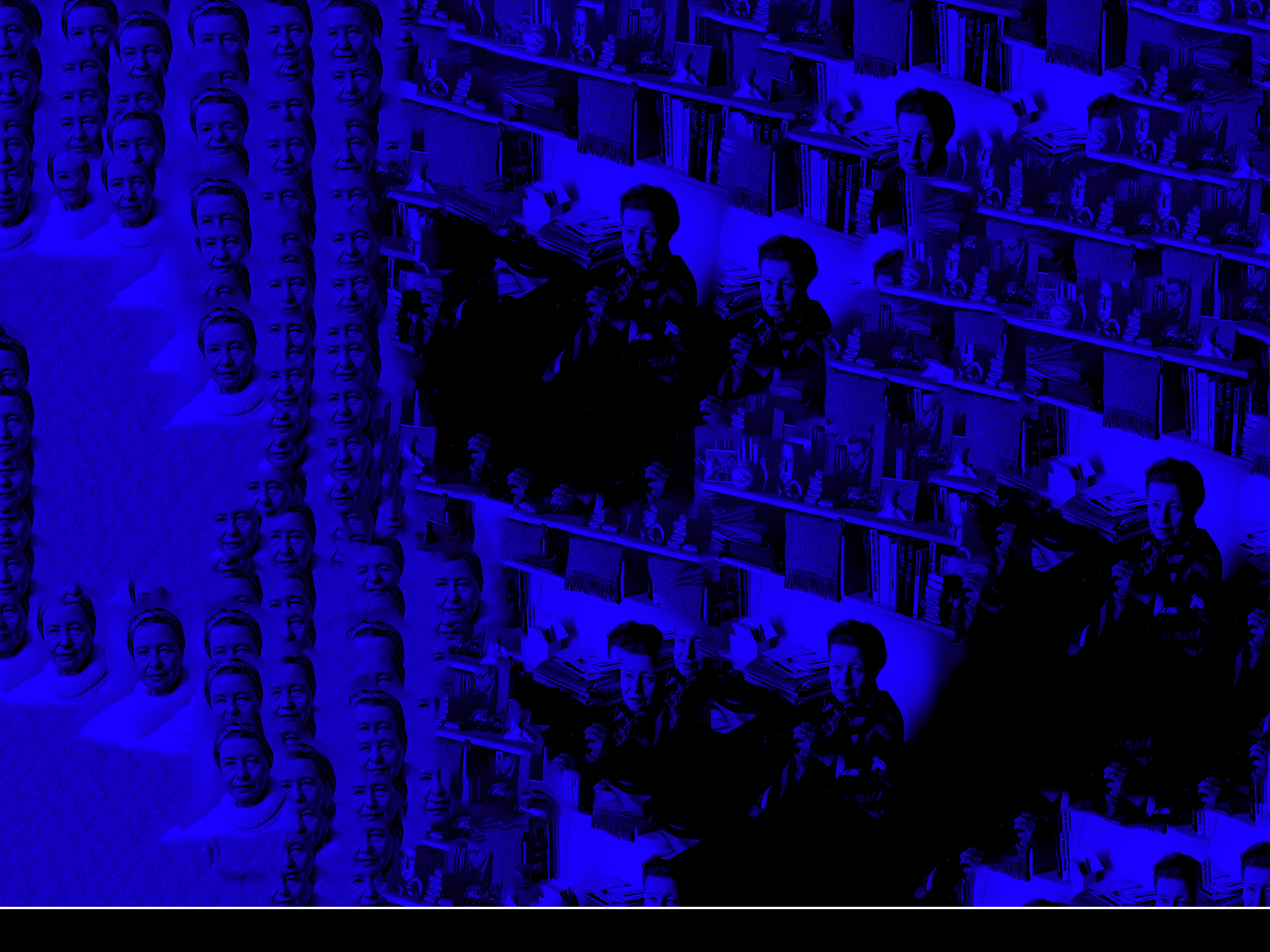

TOUT

COMPTE

FAIT

Mon enfance m'a dotée d'un optimisme vital. Presque toujours je me suis sentie bien dans ma peau et j'ai fait confiance à mon étoile.

— Je n'ai pas comme Virginia Woolf, Prouste, Joyce, ressuscité le chatoiement des sensations et capté dans des mots le monde extérieur. Mais tel n'était pas mon dessein. Je voulais me faire exister pour les autres en leur communiquant de la manière la plus directe, le goût de ma propre vie: j'y ai à peu près réussi.

Autrefois, j'étais avide d'incessantes révélations. Aujourd'hui - et depuis bien des années - revoir m'est un bonheur. Revoir: au sourire de la nouveauté, mêler la douceur fanée du souvenir; dans le passé ressuscité, sertir l'éclat doré des découvertes.

Un voyage, c'est aussi une aventure personnelle: un changement vécu dans mes rapports au monde, à l'espace et au temps.

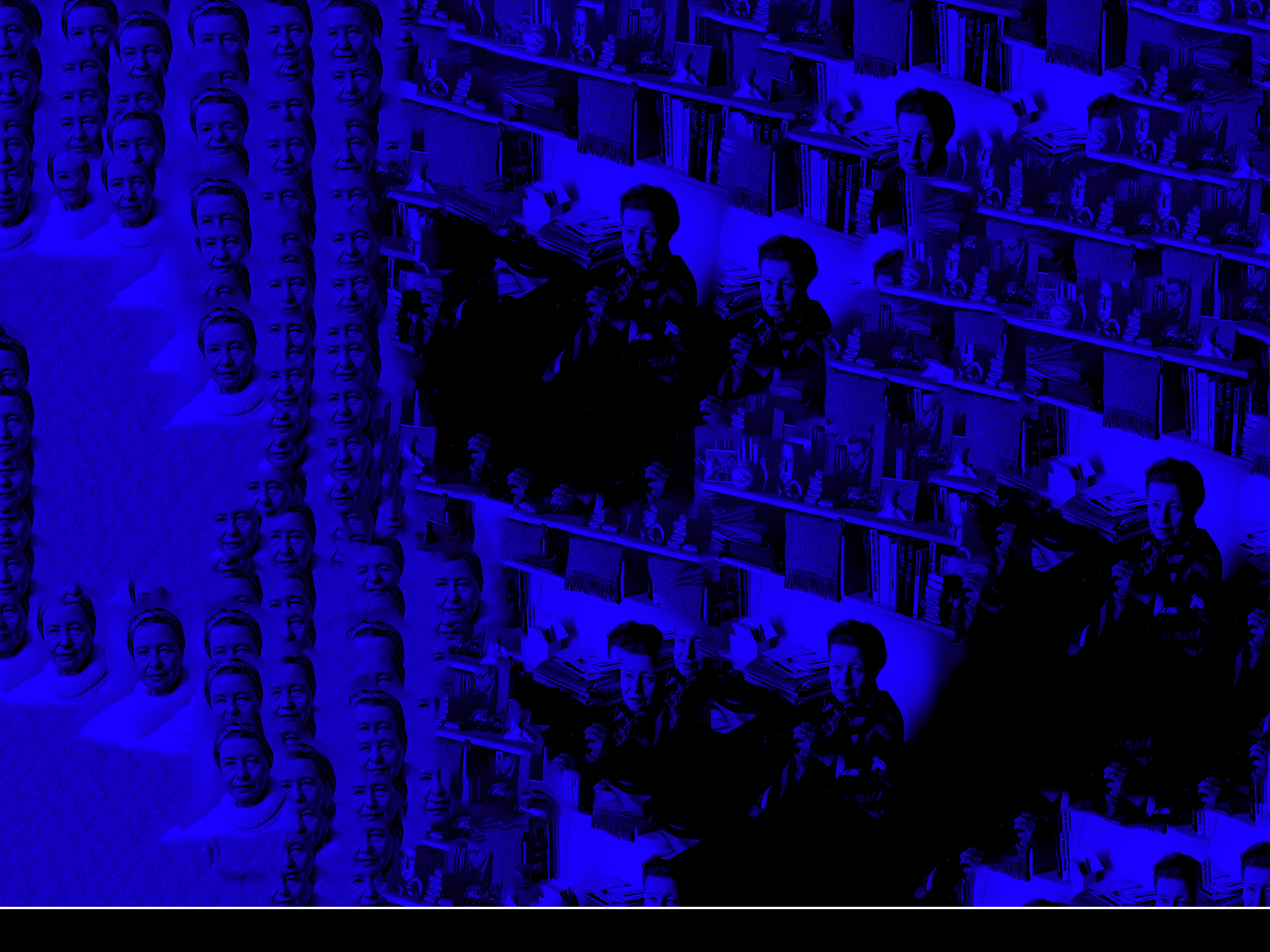

— Enfant, adolescente, la lecture était non seulement mon divertissement favori, mais la clé qui m'ouvrait le monde. Elle m'annoncait mon avenir: m'identifait à des héroïnes de roman, je pressentais à travers elles mon destin. Dans les moments ingrats de ma jeunesse elle m'a servi à étendre mes connaissances, à multiplier mes expériences, à mieux comprendre ma condition d'être humain et le sens de mon travail d'écrivain.

Dans l'ensemble, mon destin a été faste. J'ai eu des peurs, des révoltes. Mais je n'ai pas subi d'oppression, je n'ai pas connu l'exil, je n'ai été frappée d'aucune infirmité. Je n'ai vu mourir personne qui me fût essentiel et depusi mes vingt et un ans je n'ai jamais connu la solitude. Les chances qui me furent données au départ m'aidèrent non seulement à avoir une vie heureuse, mais à être heureuse de la vie que j'avais. J'ai connu mes manques et mes limites, mais je m'en suis accomodée. Quand les événements qui se passaient dans le monde me déchiraient, c'est le monde que je souhaitais changer, et non la place que j'y occupais.

Je voulais croire que rien, jamais, ne pourrait ébranler mon bonheur. (...) J'ai usé de ma liberté pour méconnaître la vérité du moment que je vivais. La vérité m'a sauté au visage en 1939. J'ai su que je subissais ma vie car j'ai cessé de consentir à ce qui m'était imposé: la guerre m'a déchirée, elle m'a séparée de Sartre, coupée de ma soeur; j'ai passé de la peur au désespoir, puis à des colères, des dégoûts, traversées de flambées d'espoir.

Comment se fait une vie? Quelle est la part des circonstances, de la nécessité, du hasard, des choix et des initiatives du sujet?

— J'ignore où m'auraient conduite les chemins qui rétrospectivement semblent avoir été pour moi possibles, mais que je n'ai pas suivis. Ce qui est sûr, c'est que je suis satisfaite de ma destinée et je ne la voudrais en rien différente. Je considère donc comme des chances les facteurs qui m'ont aidée à l'accomplir.

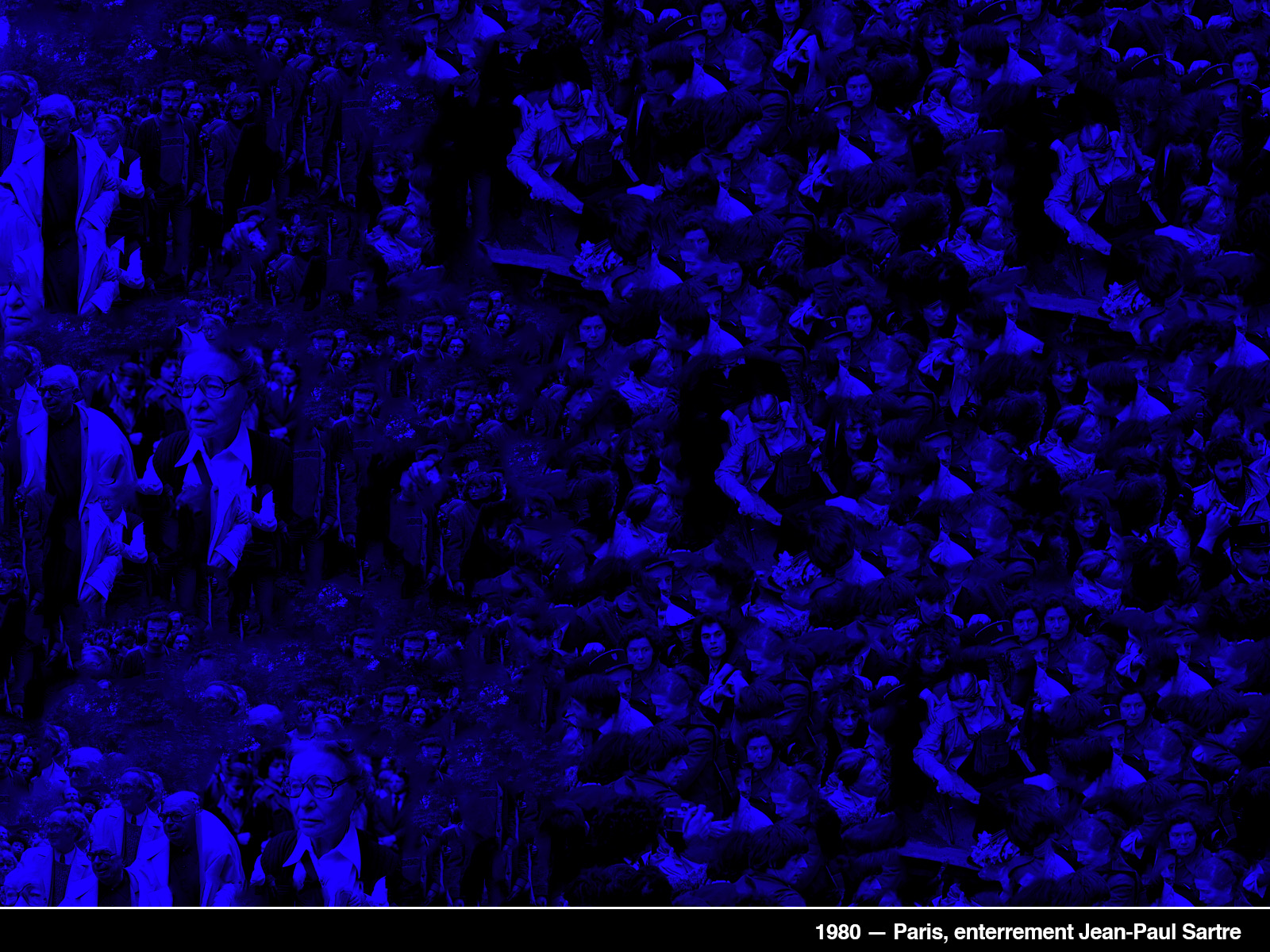

LA

CÉRÉMONIE

DES ADIEUX

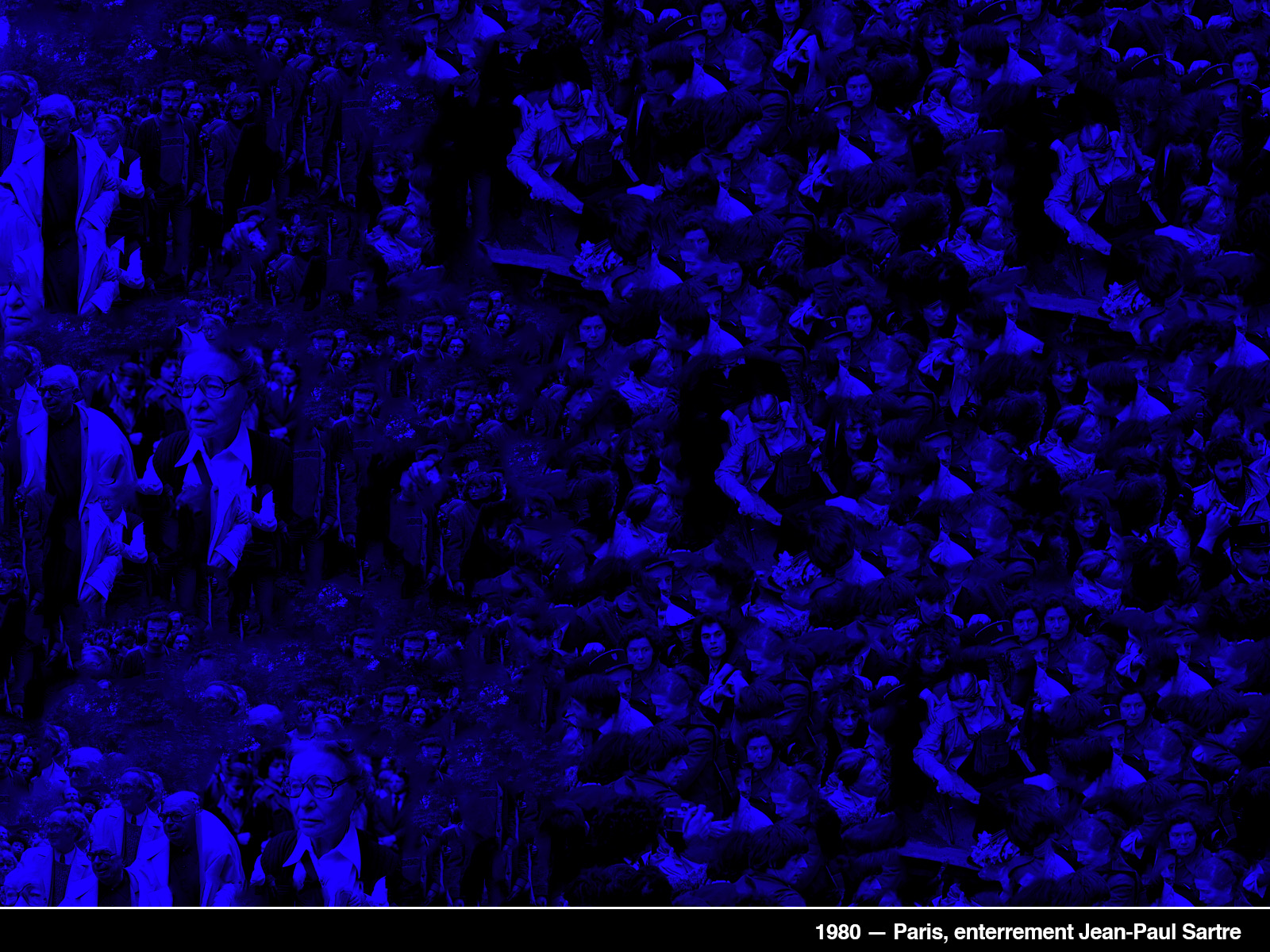

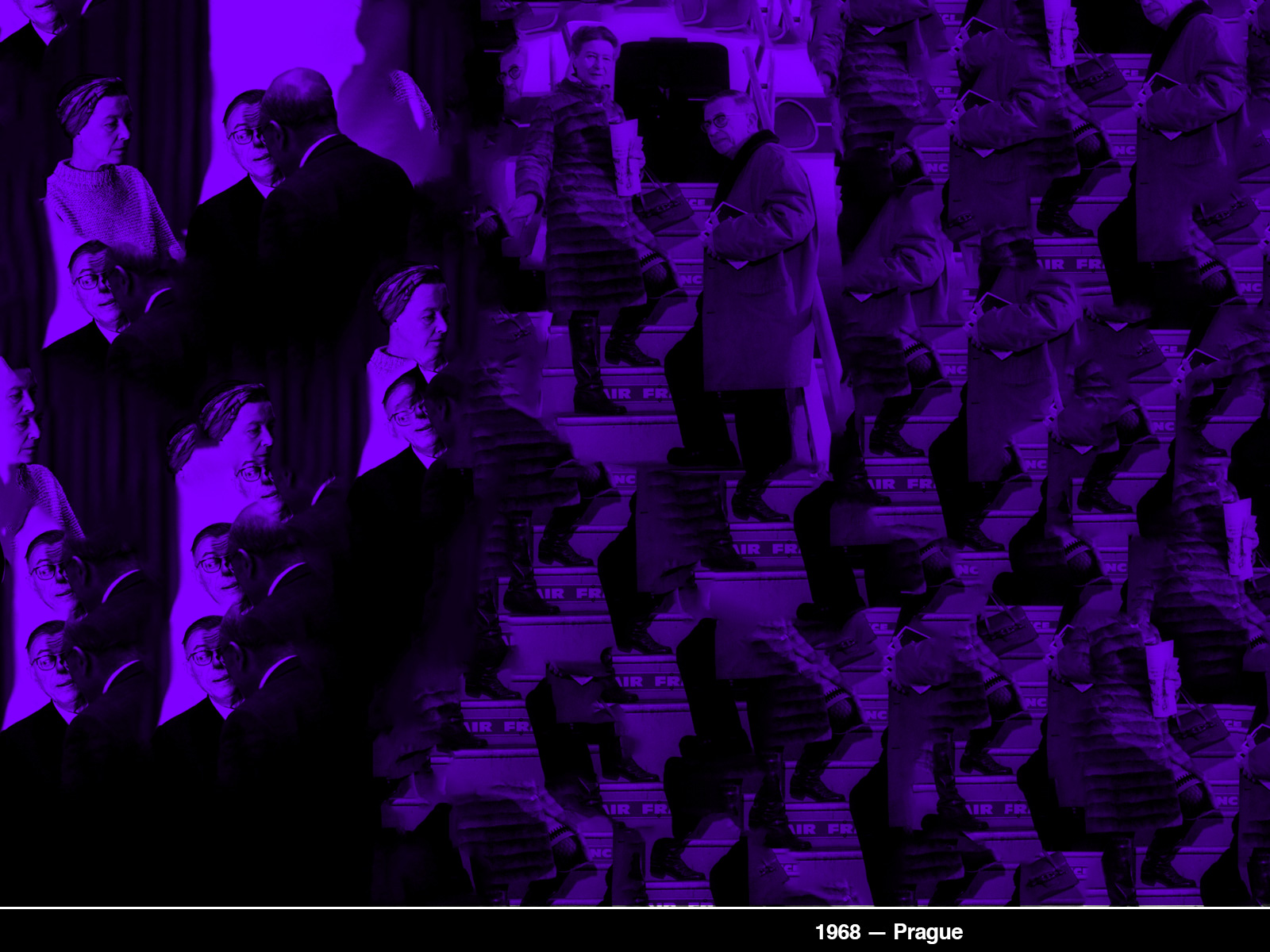

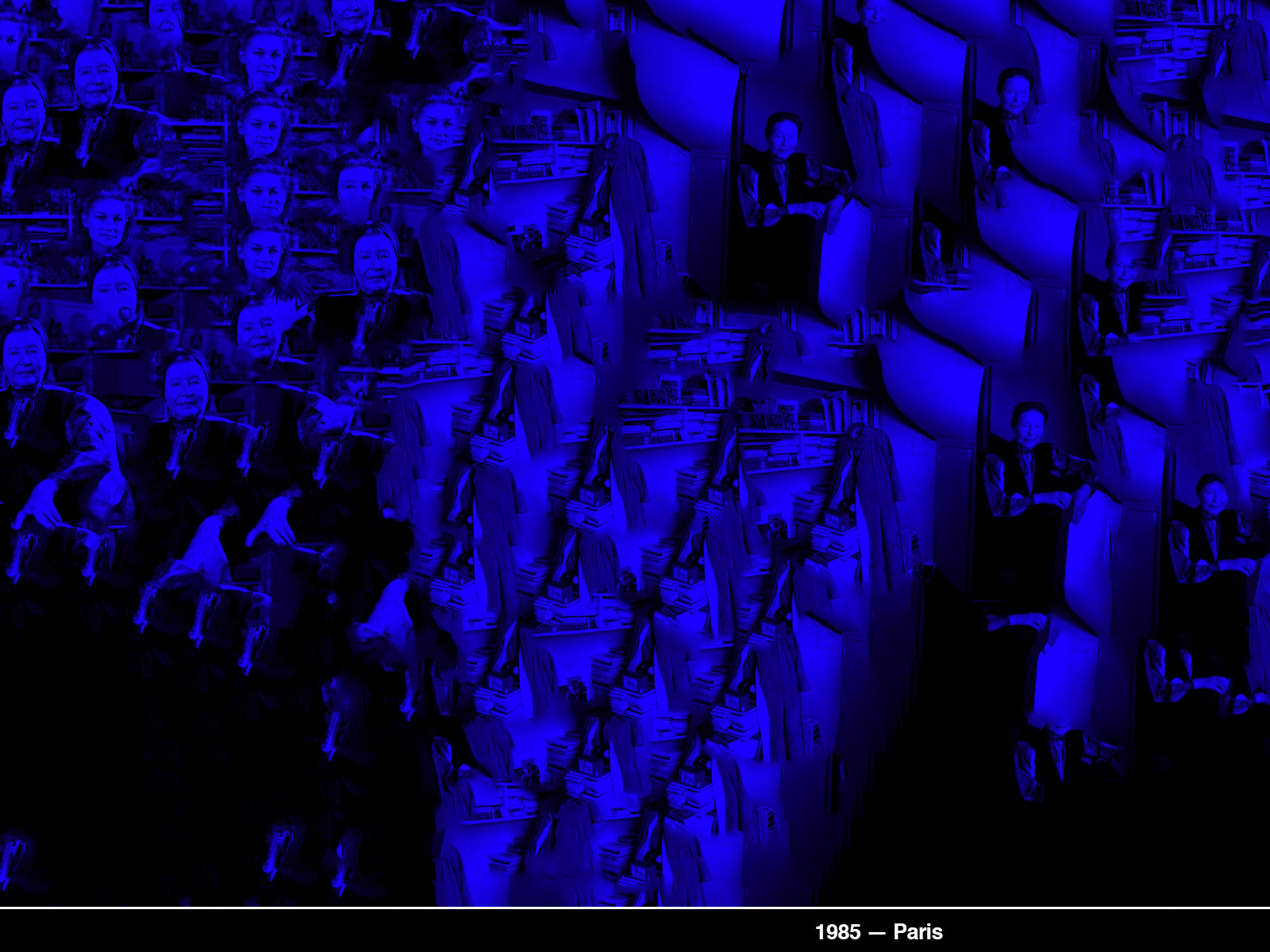

«Alors, c'est la cérémonie des adieux?» m'a dit Sartre, comme nous nous quittions pour un mois, au début d'un été.

J'ai pressenti le sens que devaient prendre un jour ces mots. La cérémonie a duré dix ans: ce sont ces dix années que je raconte dans ce livre.

— Dans les «mots», il a raconté le remariage de sa mère, sa rupture intérieure avec elle, ses rapports avec son beau père, sa vie à La Rochelle où, classé comme parisien et plus ou moins tenu à l’écart par ses condisciples, il avait fait l’apprentissage de la solitude et de la violence. A onze ans, il s’était aperçu brusquement qu’il ne croyait plus en Dieu, et, vers 15 ans, l’immortalité terrestre avait remplacé pour lui l’idée de survie éternelle. Il avait été saisi alors par ce qu’il appelait «la névrose de l’écriture», et sous l’influence de ses lectures, il avait commencé à rêver à la gloire qu’il associait alors à des fantasmes de mort.

Maintenant, tout ce que je peux faire, c’est m’accommoder de ce que je suis. Ce qui m’est désormais interdit c’est… le style, disons la manière littéraire d’exposer une idée ou une réalité. Plus loin, il parle de son rapport avec la mort: «non pas que j’y pense, je n’y pense jamais; mais je sais qu’elle va venir.» Il pensait qu’elle ne viendrait pas avant dix ans… Ce qui ressortait de l’ensemble, c’et qu’il était assez satisfait de son passé pour accepter sereinement le présent.

Comme tout écrivain, il se souciait du succès de ses travaux et de leur influence. Mais, pour lui, le passé était tout de suite dépassé: c’est sur l’avenir, son prochain livre, sa prochaine pièce, qu’il misait.

— Il entendait collaborer avec Victor pour son prochain livre Pouvoir et liberté. Ce livre, c’était pour lui « la morale et la politique que je voudrais avoir terminées à la fin de ma vie ». Il hésitait devant la perspective qu’il s’agirait là d’une pensée commune alors qu’il croyait encore qu’on ne pouvait penser que seul. Mais il espérait parvenir à une pensée du nous : « il faudrait une pensée qui soit vraiment formée par toi et par moi en même temps, dans l’action de la pensée, avec les modifications chez chacun de nous que la pensée de l’autre amène, et il faudrait arriver à une pensée qui soit notre, c’est-à-dire dans laquelle tu te reconnaisses mais en même temps tu me reconnaisses et je me reconnaisse en te reconnaissant…

C’était justement à lui, pensais-je, que ça devait arriver. Il avait toujours pratiqué, à son propre égard, la politique du plein emploi; pas de temps morts: contre la fatigue, les hésitations, les somnolences, il se gorgeait de corydrane. Une étroitesse constitutionnelle des artères le prédisposait à la maladie qui l’a frappé : mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a rien fait pour la conjurer. Il a usé jusqu’à la corde son capital santé. Il le savait puisqu’il a dit en substance : «j’aime mieux mourir un peu plus tôt et avoir écrit la critique de la raison dialectique… Sartre a eu le déclin et la mort qu’appelait sa vie. Et c’est pourquoi, peut-être, il les a si calmement acceptés.

On ne meurt pas d'être né, ni d'avoir vécu, ni de vieillesse. On meurt de quelque chose.

On ne naît pas femme:

on le devient.

L’humanité préfère à la vie des raisons

de vivre.

Toute réussite déguise une abdication.

Les femmes

se forgent à

elles-mêmes les chaînes dont l’homme ne souhaite pas les charger.

Dans toutes les larmes s’attarde

un espoir.

La beauté se raconte encore moins que le bonheur.

Sans échec,

pas de morale.

Si je prétendais assumer à l'infini les conséquences de mes actes, je ne pourrais plus rien vouloir.

Vivre, c’est vieillir, rien de plus.

Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire.

L'esclave qui obéit choisit d'obéir.

Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres.

La fatalité triomphe dès que l'on croit en elle.

Ils se contentent de tuer le temps en attendant que le temps les tue.

On n'existe pas sans faire.

La mort semble bien moins terrible, quand on est fatigué.